オルソケラトロジーは、就寝中に特殊なコンタクトレンズを装用することで、寝ている間に角膜の形を一時的に変え、日中の裸眼視力を向上させる治療法です。近年では、特に成長期にあるお子様の近視進行を抑える効果が期待できるとして、注目を集めています。この治療法は、手術をせずに視力矯正ができるだけでなく、将来的に重度の近視になるリスクを低減する可能性も秘めています。

この記事では、オルソケラトロジーがもたらす「視力矯正」と「近視進行抑制」の2つの主要な効果について、そのメカニズムから具体的なメリット・デメリット、治療の流れ、費用、そしてお子様の治療に関するよくある疑問まで、詳しく解説します。お子様の近視でお悩みの保護者の皆様や、ご自身の裸眼生活を望む方が、治療を検討する上で必要な情報を網羅的に提供し、適切な判断の一助となることを目指します。

オルソケラトロジーとは?寝ている間に視力を矯正する治療法

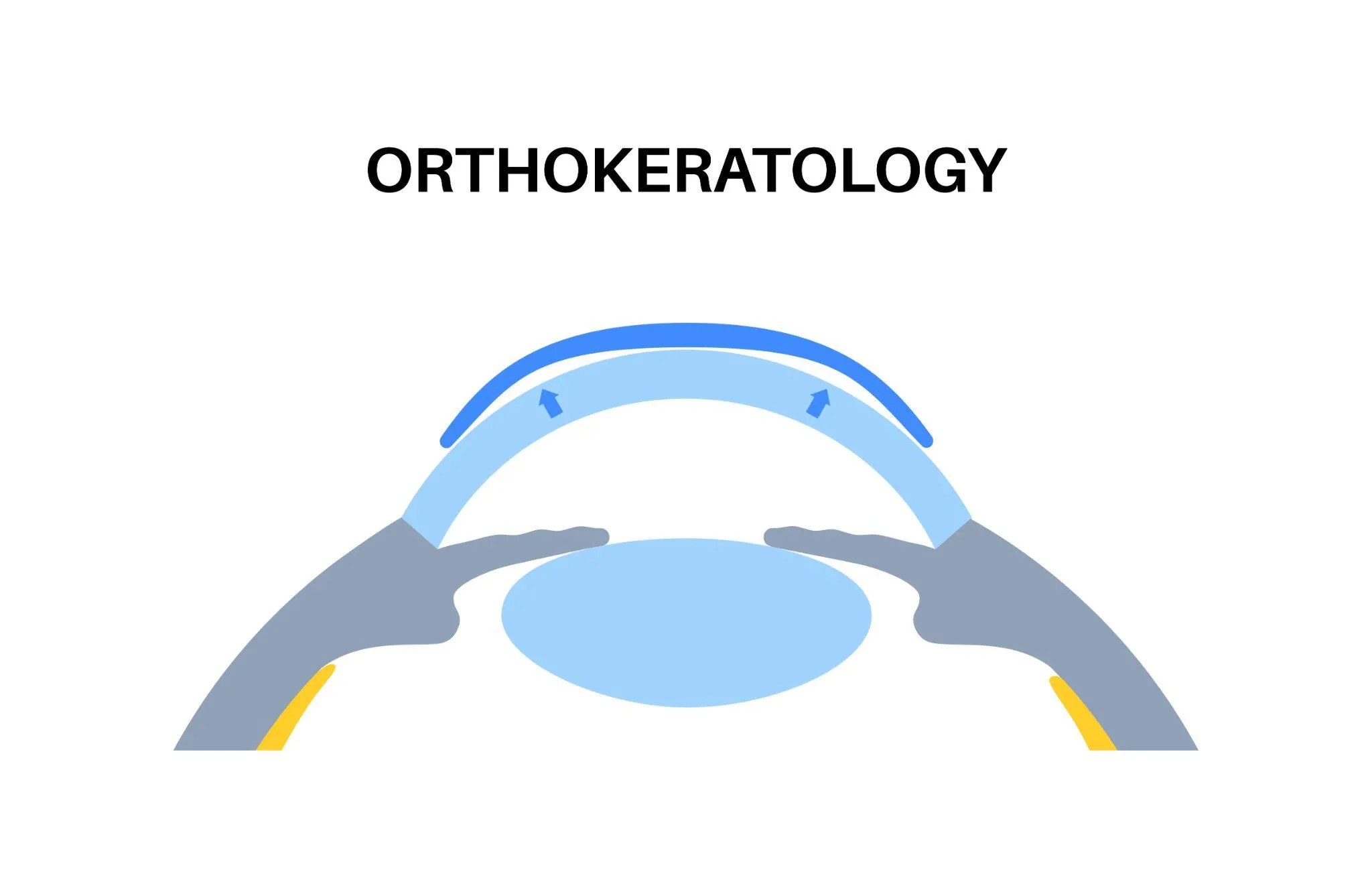

オルソケラトロジーとは、就寝中に特殊なデザインのハードコンタクトレンズを装用することで、角膜の形状を一時的に変化させ、近視や乱視を矯正する治療法です。毎日レンズを寝ている間に装着し、朝起きてレンズを外すと、その日一日、メガネやコンタクトレンズなしで裸眼でクリアな視界を得ることができます。この治療は、メスを使わない非外科的な方法であり、もし治療を中止すれば角膜は元の状態に戻る可逆的な特徴も持ち合わせています。

この特殊なレンズは、複数のカーブを持つ独自のデザインで、角膜の表面を優しく圧迫することで形を整えます。特に角膜の中央部分を平坦にし、周辺部分に細胞を移動させることで、眼に入る光の屈折を調整し、網膜上で正確にピントが合うように導きます。これにより、日中はあたかもレーシック手術を受けたかのように、裸眼で活動できるようになるのです。

オルソケラトロジーは、日中にコンタクトレンズやメガネの煩わしさから解放されたいと願う方々にとって、非常に魅力的な選択肢となります。特に、スポーツをするお子様や、職業上メガネやコンタクトレンズの装用が難しい大人の方など、様々なライフスタイルを持つ人々に適応可能です。

オルソケラトロジーに期待できる2つの主な効果

オルソケラトロジー治療には、大きく分けて2つの主要な効果が期待できます。1つは日中を裸眼で快適に過ごせるようになる「視力矯正効果」、そしてもう1つは、特に成長期のお子さんにとって非常に重要な「近視進行抑制効果」です。単に一時的に視力を良くするだけでなく、お子さんの将来の目の健康を守る上で重要な役割を果たす可能性があるため、多くの方に注目されています。

効果①【視力矯正】:日中を裸眼で過ごせる

オルソケラトロジーの最も直接的で実感しやすい効果は、日中の裸眼生活が可能になることです。夜間に専用のハードコンタクトレンズを装用して眠ることで、角膜の形状が一時的に変化し、朝レンズを外した後もその形状が一定時間保たれます。これにより、日中は眼鏡やコンタクトレンズを使用することなく、裸眼でクリアな視界を得られるようになります。この効果は、日常生活における不便を解消し、生活の質を大きく向上させます。

この視力矯正効果は、特に活動的なライフスタイルを持つ方々に大きなメリットをもたらします。例えば、スポーツを頻繁に行うお子さんや大人の方にとって、眼鏡の破損やコンタクトレンズの紛失・ずれの心配なく、思う存分競技に集中できます。また、花粉症などのアレルギーで日中のコンタクトレンズ装用が難しい方や、溶接や建築現場などほこりの多い環境で働く方にとっても、裸眼で過ごせることは非常に有益です。ただし、矯正可能な近視や乱視の度数には限界があり、一般的には軽度から中等度(例えば-1.00Dから-4.00D程度)の近視が主な対象となります。

効果②【近視進行抑制】:子供の近視の進行を緩やかにする

オルソケラトロジーのもう一つの重要な効果は、お子さんの近視進行を抑制する効果です。近年、多くの臨床研究によって、オルソケラトロジーレンズの装用が眼軸長(眼球の奥行きの長さ)の伸びを効果的に抑制し、近視の進行を遅らせることが示されています。眼軸長が伸びることは近視の主な原因であり、特に成長期のお子さんにおいて近視が急速に進行するのを防ぐことは、将来の目の健康を守る上で非常に重要です。

なぜ近視進行抑制がそれほど重要なのでしょうか。強度の近視は、単に視力が悪いというだけでなく、将来的に緑内障、網膜剥離、近視性黄斑症といった重篤な眼疾患を発症するリスクを高めることがわかっています。これらの疾患は、場合によっては失明につながる可能性もあります。そのため、オルソケラトロジーによる近視進行抑制は、単なる視力矯正にとどまらず、お子さんの目の健康寿命を延ばし、将来の重篤な眼疾患から目を守る「予防医療」としての側面も持ち合わせています。学童期のお子さんにオルソケラトロジーが推奨される大きな理由の一つは、この予防的な価値にあるのです。

なぜ?子供の近視進行を抑える仕組み「周辺部デフォーカス理論」

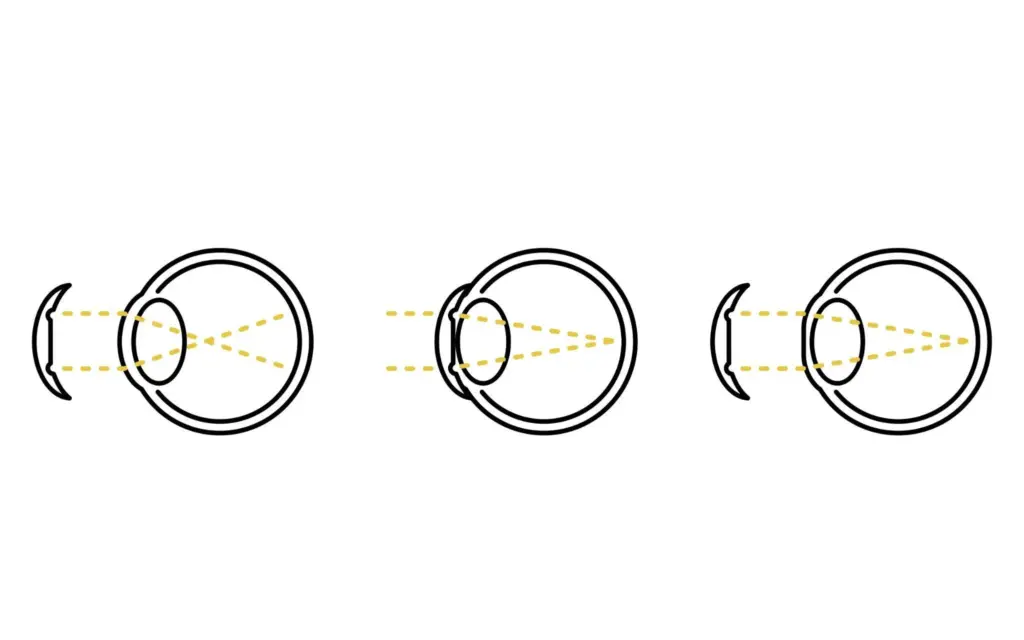

オルソケラトロジーが子供の近視進行を抑制する科学的な根拠として、「周辺部デフォーカス理論」が提唱されています。通常の眼鏡やコンタクトレンズで近視を矯正する場合、目の中心部分の網膜にはしっかりとピントが合います。しかし、周辺部の網膜では、光が網膜の後方でピントを結んでしまう「遠視性デフォーカス」という状態が生じることが知られています。この遠視性デフォーカスが、眼球をさらに奥行き方向へ伸ばそうとする「成長信号」となり、近視の進行を促進する一因と考えられています。

一方、オルソケラトロジーレンズは特殊なレンズデザインによって、この問題を解決します。レンズが角膜の中心部を平坦化して近視を矯正するのと同時に、角膜の周辺部を変化させることで、周辺網膜に「近視性デフォーカス」を作り出します。これは、光が網膜の手前でピントを結ぶ状態です。この周辺部の近視性デフォーカスが、眼球の成長を抑制する「ストップ信号」として機能することで、眼軸長の伸長を抑え、結果として近視の進行を緩やかにすると考えられています。この独自のメカニズムが、オルソケラトロジーの近視進行抑制効果の鍵を握っています。

オルソケラトロジーのメリット|子供にも大人にも嬉しいポイント

オルソケラトロジーは、これまでに解説した「日中の視力矯正」と「子供の近視進行抑制」という大きな効果に加えて、日常生活をより快適にする様々な実用的なメリットがあります。手術が不要で、日中の活動を妨げず、さらに治療を中止すれば元の状態に戻せるという点は、子供から大人まで、幅広い層にとって魅力的な利点となるでしょう。この章では、オルソケラトロジーがもたらす、これらの具体的なメリットについて詳しく掘り下げていきます。

メリット1:手術なしで視力矯正ができる

オルソケラトロジーの大きなメリットの一つは、外科的な手術を伴わずに視力を矯正できる点です。レーシックやICLといった屈折矯正手術は、角膜を削ったりレンズを挿入したりするため、目にメスを入れることに抵抗を感じる方も少なくありません。特に、まだ成長期の子供や、手術が適応とならないような若年層にとって、手術なしで日中裸眼で過ごせるようになることは、非常に大きな安心材料となります。

外科手術と比較して、オルソケラトロジーは身体的な負担が格段に少なく、手術に伴う合併症のリスクを避けられるという安全面での利点があります。この非侵襲的な特性は、目の健康を何よりも優先したいと考える保護者の方々にとっても、治療を選択する上で重要な判断基準となるでしょう。

メリット2:日中のスポーツや勉強に集中できる

日中を裸眼で快適に過ごせるようになることは、生活の質の向上(QOL)に大きく貢献します。例えば、活発な子供であれば、水泳や球技などのスポーツをする際に、メガネが壊れる心配をしたり、コンタクトレンズがずれたりするストレスから解放されます。眼鏡の曇りや煩わしさがないため、勉強にも集中しやすくなり、学業面でのメリットも期待できます。

また、大人にとってもこのメリットは大きく、職業柄、眼鏡や通常のコンタクトレンズの使用が制限される方や、建築現場や医療現場など、ほこりっぽかったり清潔さが求められたりする環境で働く方々にとって、日中裸眼で過ごせることは非常に有利です。趣味のスポーツやアウトドア活動も、裸眼でより安全に、そして自由に楽しむことができるようになるでしょう。

メリット3:子供でも治療を受けられる

オルソケラトロジーは、目の成長がまだ完了していない学童期の子供にとって、非常に有効な視力矯正および近視進行抑制の選択肢となります。一般的には小学校低学年から中学年頃、具体的には6歳から8歳頃から治療を開始できるとされています。保護者の方の適切なサポートがあれば、子供自身もレンズの着脱や毎日のケアを習慣化し、安全に治療を継続することが可能です。

成長期にある子供の近視は非常に進行しやすく、放置すると将来的に強度近視になるリスクが高まります。オルソケラトロジーは、この近視の進行を抑制する効果が期待できるため、子供の将来の目の健康を守る上で重要な役割を果たします。日中裸眼で過ごせるようになることで、学校生活や習い事、遊びにおいて、子供が視力に悩まされることなく活動的になれる点も、この治療法が子供にこそ推奨される大きな理由です。

メリット4:治療を中止すれば元の角膜に戻る

オルソケラトロジーは、その可逆性が大きな特徴であり、安心できるメリットです。もし何らかの理由で治療を中止した場合でも、レンズの装用を止めれば、角膜の形状は数週間から1ヶ月程度かけて徐々に元の状態に戻ります。これにより、視力も治療前の近視の状態に戻るため、目に永続的な変化を残す心配がありません。

この可逆性という特性は、万が一治療結果に満足できなかった場合や、将来的に他の視力矯正方法(例えば、成人後にレーシックやICLなど)を検討したくなった場合でも、柔軟に対応できるという大きな安全マージンとなります。長期的な決断を迫られる手術とは異なり、オルソケラトロジーはいつでも中断できるため、患者さんや保護者の方にとって、心理的な負担が少ない治療法といえるでしょう。

知っておきたいオルソケラトロジーのデメリットとリスク

オルソケラトロジーは、日中を裸眼で過ごせる快適さや、お子さまの近視進行を抑制できるといった多くのメリットを持つ一方で、治療を受ける上で知っておくべきデメリットやリスクも存在します。この章では、毎日のレンズケアや定期検診の手間、効果が安定するまでの期間、費用面、そして感染症などの合併症リスクについて詳しく解説します。メリットとデメリットの両方を理解した上で、ご自身やお子さまにとって最適な選択ができるよう、治療に関する情報を総合的に確認していきましょう。

デメリット1:毎日のレンズケアと定期検診が必要

オルソケラトロジー治療を安全に継続していくためには、毎日の丁寧なレンズケアと定期的な眼科受診が不可欠です。夜間装用するレンズは、就寝中に眼に直接触れるため、清潔な状態を保つことが非常に重要になります。毎朝レンズを眼から外した後は、専用の洗浄液を使って指の腹でやさしくこすり洗いし、しっかりとすすいでから保存液に浸して保管するという一連のケアを毎日欠かさず行う必要があります。

この衛生管理を怠ると、レンズに付着した汚れや細菌が原因で眼の感染症を引き起こすリスクが高まります。特にお子さまが治療を受ける場合は、保護者の方がケアの習慣づけをサポートし、正しく行われているかを確認することが大切です。また、眼の健康状態やレンズの適合性、矯正効果などを確認するため、治療開始後も医師の指示に従って定期的に眼科を受診する必要があります。これらの毎日のケアと定期的な通院は、オルソケラトロジー治療を継続する上で避けては通れないコミットメントとなります。

デメリット2:効果が安定するまで時間がかかる場合がある

オルソケラトロジーの効果には個人差があり、治療開始後すぐに安定した視力が得られる方もいれば、日中の裸眼視力が安定するまでに数日から数週間を要する方もいらっしゃいます。最初の数日間は、朝レンズを外した直後は良く見えても、時間が経つにつれて視力が低下したり、視界がぼやけたりすることがあります。これは、角膜の形状が完全に安定するまでに時間を要するためです。

また、夜間に光がにじんで見える「ハロー・グレア」や、光がまぶしく感じる「グレア」といった症状を初期に感じることがあります。これらは角膜の形状が変化している過程で生じる一時的なもので、多くの場合は治療を継続するうちに軽減していきます。オルソケラトロジーは角膜の形状を徐々に変化させる治療法であるため、効果が安定するまで根気強く治療を続けることが大切です。

デメリット3:自由診療のため費用が高額になる

オルソケラトロジーは、残念ながら日本の公的医療保険の適用外となる「自由診療」の治療法です。そのため、検査費用、レンズ代、ケア用品代、定期検診費用など、治療にかかる費用は全額自己負担となります。一般的な費用相場としては、初期費用(両眼)が15万円〜20万円程度で、これには適応検査、トライアルレンズ、本処方レンズ代、最初の数回分の検診費用などが含まれることが多いです。

さらに、治療を継続していく上では、1年または2年ごとのレンズ交換が必要となり、その都度数万円程度の費用が発生します。また、定期検診の費用やケア用品代も継続的にかかります。費用はクリニックによって異なるため、治療を開始する前には必ず、ご希望のクリニックで総額費用の内訳や年間にかかるおおよその費用について詳しく確認し、納得した上で治療を始めることが重要です。

リスク:角膜感染症などの合併症

オルソケラトロジーは非外科的な治療法ですが、コンタクトレンズを使用する以上、いくつかの合併症のリスクが存在します。その中でも最も注意すべきは「角膜感染症」です。これはオルソケラトロジーに限らず、通常のコンタクトレンズでも起こりうるリスクですが、レンズケアを怠ったり、不適切な使用を続けたりすることで、細菌や真菌、アカントアメーバといった病原微生物が角膜に感染し、角膜炎を引き起こす可能性があります。重篤な場合、視力障害に至るケースも報告されています。

しかし、このリスクは過度に恐れる必要はありません。毎日の適切なレンズケアを徹底し、清潔な手でレンズを取り扱い、医師の指示通りの定期検診を欠かさずに受けることで、その発生率は大幅に低減できます。万が一、眼の充血、痛み、異物感、視力低下などの異常を感じた場合は、すぐにレンズの装用を中止し、速やかに眼科医の診察を受けることが重要です。その他、角膜びらんやアレルギー性結膜炎といったリスクも稀にありますが、これらも適切な管理と早期対応で対処可能です。

オルソケラトロジーが推奨される人・適さない人

オルソケラトロジーは、多くのメリットが期待できる視力矯正・近視進行抑制治療ですが、すべての方に適しているわけではありません。この治療法を検討する際には、ご自身の目の状態、ライフスタイル、そして治療へのコミットメントが可能かどうかが重要な判断基準となります。この章では、オルソケラトロジーによって大きな恩恵を受けられると考えられる方の特徴と、残念ながら治療が推奨されない、あるいは受けられないケースについて具体的に解説します。ご自身やお子様の状況と照らし合わせながら、治療の適応について客観的に評価する一助としてください。

推奨される人の特徴

オルソケラトロジーが特におすすめできるのは、次のような特徴をお持ちの方々です。まず、近視が進行している学童期の子供たちは、日中の裸眼生活を送りながら近視の進行を抑制できるという二重のメリットを享受できます。特に、小学校低学年から中学年で近視の兆候が見られる場合、将来の強度近視への移行リスクを低減するためにも有効な選択肢となります。

また、軽度から中等度(例えば-1.00Dから-4.00D程度)の近視で、ある程度の乱視がある方も良い適応となります。スポーツが趣味であったり、水泳や球技など眼鏡やコンタクトレンズの装用が不便な活動を頻繁に行う方にとっては、日中裸眼で過ごせる自由は大きな魅力です。さらに、職業上の理由で裸眼での視力が必要とされる方や、レーシックなどの外科手術には抵抗があるものの、眼鏡や通常のコンタクトレンズから解放されたいと考えている方にも、オルソケラトロジーは有力な選択肢となるでしょう。

適応外となるケース

一方で、オルソケラトロジー治療が適応とならない、あるいは推奨されないケースも存在します。まず、近視や乱視の度数が非常に強い場合、または遠視の方は、十分な矯正効果が得られないため、この治療は不向きです。また、重度のドライアイやアレルギー性結膜炎など、目の表面に慢性的な炎症がある方は、レンズ装用による症状悪化や感染症リスクが高まるため、治療が難しい場合があります。円錐角膜のような角膜の病気がある方や、過去に眼の手術歴がある方も、角膜の形状が特殊であったり、脆弱であったりするため、治療は避けるべきです。

オルソケラトロジーは毎日のレンズケアと定期的な検診が不可欠な治療です。そのため、これらの継続が困難な方や、衛生観念が不十分な方にはリスクが伴います。特に子供の場合、保護者による徹底したサポートが必須となります。また、妊娠中や授乳中の女性はホルモンバランスの変化により視力が不安定になることがあるため、治療開始は推奨されません。安全かつ効果的に治療を進めるためには、これらの条件を医師と十分に相談し、慎重に判断することが重要です。

治療開始までの流れ|適応検査から定期検診まで

オルソケラトロジー治療を検討する際、実際にどのような手順で進んでいくのか、その全体像を把握しておくことはとても大切です。この章では、最初の相談や適応検査から、治療の開始、そしてその後の定期的なフォローアップまでの一連の流れを具体的にご紹介します。オルソケラトロジーは、詳細な検査とトライアル期間を含む、段階的なプロセスを経て行われる治療であることを理解し、安心して治療に臨めるよう、ここで見通しを立てていきましょう。

ステップ1:適応検査の予約とカウンセリング

オルソケラトロジー治療の第一歩は、まず専門の眼科クリニックでの適応検査とカウンセリングから始まります。この検査では、治療が安全かつ効果的に行えるかを判断するために、眼の健康状態を多角的に詳細に調べます。具体的には、視力測定、現在の近視や乱視の度数測定、角膜の形状やカーブを詳細に解析する角膜形状解析(トポグラフィー)、眼圧検査、そして眼の内部をチェックする眼底検査などを行います。

これらの検査を通じて、角膜に病気がないか、ドライアイなどの問題がないかを確認します。検査後には、医師やスタッフから、オルソケラトロジーの治療の仕組み、期待できる効果、起こりうるリスク、そして費用に関する説明を受けます。疑問点や不安な点はここで解消し、治療への理解を深めることが重要です。

ステップ2:トライアルレンズによる装用体験

適応検査とカウンセリングを経て治療が可能と判断された場合、次に進むのが「トライアル装用」です。これは、実際に治療用のレンズを試着し、装用感や効果を体験するためのお試し期間です。検査結果に基づいて、一人ひとりの角膜の形状や近視の度数に最も適したテスト用のレンズが選定されます。

当院では、専門のスタッフからレンズの正しい着脱方法、日々の洗浄・消毒といったケア方法について丁寧に指導いたします。多くのクリニックでは、本格的な治療を開始する前に1週間程度のトライアル期間を設けており、ご自宅で実際に夜間レンズを装用し、翌日の日中の見え方や装用中の感覚を体験することができます。この期間を通じて、治療の快適さや効果を実感し、ご自身やご家族が治療を継続できるかを慎重に判断することが可能です。

ステップ3:本処方と治療開始

トライアル期間でレンズの装用感や日中の視力改善効果に納得し、治療継続を希望された場合、いよいよ本処方となり治療が本格的に開始されます。この段階では、患者さま一人ひとりの眼の状態に合わせたオーダーメイドのレンズが注文され、処方されます。レンズが届き次第、改めてクリニックで最終的なフィッティング確認が行われ、問題がなければそのまま持ち帰り、医師から指示されたスケジュールとケア方法に従って毎晩のレンズ装用をスタートします。

この日から、オルソケラトロジーによる視力矯正生活が本格的に始まります。レンズの装用時間やケアの手順など、処方された内容を厳守することが、安全で効果的な治療を継続していく上で非常に重要です。

ステップ4:定期検査によるアフターフォロー

オルソケラトロジー治療は、レンズを処方して終わりではありません。治療開始後も、眼の健康状態と治療効果を継続的に管理していくために、定期的なアフターフォローが不可欠です。一般的な定期検診のスケジュールとしては、治療開始の1か月後、その後は3~4か月ごとといった頻度で通院することが多いです。これは、患者さんの眼の状態や治療の進捗によって異なります。

これらの定期検診では、視力の矯正効果が安定しているか、レンズが角膜に正しくフィットしているか、そして角膜に異常がないかなど、専門医が詳細にチェックします。万が一、角膜に傷がついたり、感染症の兆候が見られたりした場合は、早期に発見し適切な対処を行うことができます。このように継続的な医療管理を受けることが、オルソケラトロジー治療の安全性と効果を長期的に維持していく上で、非常に重要な要素となります。

オルソケラトロジーの費用相場と医療費控除について

オルソケラトロジー治療を検討する上で、費用は重要な判断材料の一つです。この章では、治療にかかる費用の概算と、税制上の優遇措置である医療費控除について詳しく説明します。治療に興味をお持ちの皆様が、金銭的な不安なく治療を検討できるよう、疑問にお答えしていきます。

初期費用と年間費用の目安

オルソケラトロジーにかかる費用は、日本国内において両眼で15万円から20万円程度が一般的な初期費用の相場とされています。この初期費用には、治療が可能かどうかを判断するための適応検査費、トライアルレンズの使用料、治療開始時のレンズ本体代、そして初年度の定期検診費用や初期のレンズケア用品代などが含まれている場合が多いです。ただし、クリニックによって費用の内訳や設定は異なるため、具体的な金額については事前に確認が必要です。

また、オルソケラトロジーは継続的な治療であるため、2年目以降も年間費用が発生します。主な費用としては、定期検診代や、レンズの寿命や状態に応じて1年から2年ごとに必要となるレンズ交換費用が挙げられます。これらの費用もクリニックによって幅があるため、治療を始める前に、長期的な視点での費用計画についても担当医やクリニックのスタッフにしっかりと確認することをおすすめします。

保険適用外だが医療費控除の対象に

オルソケラトロジーは、残念ながら日本の公的医療保険の適用対象外となる「自由診療」です。そのため、治療にかかる費用は全額自己負担となります。しかし、視力の回復や近視の進行抑制を目的とした医療行為として認められているため、支払った費用は所得税の「医療費控除」の対象となる重要なポイントがあります。

医療費控除とは、ご自身や生計を同一にするご家族が1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費の合計が一定額を超えた場合、確定申告をすることで所得税が還付され、実質的な負担を軽減できる制度です。オルソケラトロジーにかかった費用もこの対象となるため、領収書は必ずすべて保管しておきましょう。制度の詳細や申告方法については、所轄の税務署や税理士、または国税庁のウェブサイトなどで確認することをおすすめします。

【Q&A】子供のオルソケラトロジーに関するよくある質問

お子さまの近視治療を検討中の保護者の方にとって、オルソケラトロジーは多くの疑問が伴う治療法かもしれません。ここでは、特にお子さまの治療に関してよく寄せられる質問にお答えする形で、より詳細な情報を提供します。

オルソケラトロジーは何歳から始められますか?

オルソケラトロジーの治療を開始できる年齢に、法律上の明確な制限はありません。しかし、一般的には近視が進行しやすく、かつ保護者の適切なサポートがあれば、ご自身でレンズの着脱や衛生管理がある程度可能になる小学校低学年から中学年(目安として6〜8歳頃)から治療を始めるケースが多く見られます。

最終的な治療開始の判断は、お子さまご本人の治療への意欲や、毎日のレンズケアを継続できるかといった衛生管理能力、そして眼科医による精密な検査と専門的な評価に基づいて総合的に行われます。お子さまの目の成長や近視の度合い、性格などを考慮し、医師とよく相談することが大切です。

オルソケラトロジーレンズの装用に痛みはありますか?子供一人で管理できますか?

オルソケラトロジーレンズは、通常のソフトコンタクトレンズとは異なり硬いハードコンタクトレンズです。そのため、装用直後は異物感を感じるお子さまもいらっしゃいます。しかし、ほとんどの場合、慣れてくるとその異物感も軽減され、目を閉じている就寝中は特に気にならなくなることが多いです。もし強い痛みを感じる場合は、レンズが目に合っていない可能性もあるため、すぐに医師に相談してください。

レンズの管理については、高学年のお子さまの中には一人で適切に管理できる子もいますが、特に小学校低学年のお子さまの場合、レンズの清潔な取り扱いや着脱には保護者の方の監督と手助けが不可欠です。感染症のリスクを避けるためにも、毎日の洗浄・保存、そしてレンズの着脱は保護者の方が主導して行うことが、安全かつ衛生的に治療を継続する上で非常に重要となります。

オルソケラトロジー治療をやめた場合、視力はどうなりますか?

オルソケラトロジーは可逆的な治療法であり、レンズの装用を中止すると、角膜の形状は約2週間から1ヶ月程度で徐々に治療前の状態に戻り、それに伴い視力も元の近視の状態に戻ります。日中の裸眼での良好な視力は、レンズの装用を継続している期間のみ維持される「視力矯正効果」であることをご理解ください。

しかし、ここで重要なのは、「近視進行抑制効果」は永続的であるという点です。オルソケラトロジーによって治療期間中に眼軸長の伸びが抑えられた効果は、治療を中止した後も失われることはありません。つまり、もしオルソケラトロジー治療を受けなかった場合と比較して、近視の進行が緩やかになったという成果は、お子さまの将来の目の健康にとって維持され続けるメリットとなります。

他の近視抑制治療(低濃度アトロピン点眼など)との併用は可能ですか?

はい、オルソケラトロジーと他の近視抑制治療、例えば低濃度アトロピン点眼薬との併用は可能です。特に近視の進行が速いお子さまの場合には、複数の治療法を組み合わせる「コンビネーションセラピー」が推奨されることがあります。

オルソケラトロジーは角膜の形状を変化させることで近視の進行を抑制し、低濃度アトロピン点眼薬は眼軸長の伸展に関わる目の調節機能に作用することで近視の進行を抑えます。これらはそれぞれ異なるメカニズムで効果を発揮するため、併用することで相乗効果が期待できると考えられています。ただし、併用療法はお子さまの目の状態や近視の進行度合いに応じて、医師の専門的な判断が必要です。必ず専門医に相談し、お子さまにとって最適な治療計画を立ててもらうようにしてください。

まとめ:子供の近視進行が気になったら、まずは眼科専門医へ相談を

オルソケラトロジーは、寝ている間に視力を矯正し日中を裸眼で過ごせるようにする「視力矯正」と、特に成長期の子供にとって重要な「近視進行抑制」という二つの大きな効果が期待できる治療法です。メスを使わない非外科的な治療であり、治療を中止すれば元の状態に戻る可逆性も大きな安心材料と言えるでしょう。一方で、毎日のレンズケアや定期検診が必須であること、自由診療のため費用が高額になること、そして角膜感染症などのリスクも理解しておく必要があります。

お子様の近視が進行している、あるいは日中の眼鏡やコンタクトレンズの使用に不便を感じているのであれば、オルソケラトロジーは選択肢の一つとして大変有効です。しかし、この治療がすべての方に適しているわけではなく、眼の状態や生活習慣によって向き不向きがあります。また、治療の安全性と効果を最大限に引き出すためには、専門知識と経験を持った眼科医による適切な診断と指導が不可欠です。自己判断するのではなく、まずは近視抑制治療やオルソケラトロジーに詳しい眼科専門医に相談し、お子様にとって最適な治療法を見つけることが何よりも大切です。