「健康診断や人間ドックの結果通知を開いたら、『視神経乳頭陥凹拡大』という見慣れない難しい言葉が書かれていて、要精密検査となっていた」

「自分では何も症状を感じていないのに、どういうことだろう?」

「失明にでもつながる、何か大変な病気なのではないか…」

予期せぬ形で、専門的な用語で精密検査を勧められれば、誰でも大きな不安を感じてしまいますよね。

まず、この記事を読み始めてくださったあなたに一番にお伝えしたいのは、「視神経乳頭陥凹拡大と指摘されたからといって、すぐに目が見えなくなるわけではない」ということです。

しかし、同時に、それは「決して放置してはいけない、あなたの目から発せられた重要なメッセージ」でもあります。

この所見は、日本人の失明原因第1位である「緑内障」の初期サインである可能性があり、全く症状がない今のうちに眼科で詳しく調べることが、あなたの10年後、20年後の視力を守るために、何よりも大切なのです。

この記事では、健康診断で「視神経乳頭陥凹拡大」を指摘され、不安な気持ちで情報を探している患者さんに向けて、眼科専門医の立場から以下の内容をどこよりも詳しく、そして分かりやすく解説していきます。

- 「視神経乳頭陥凹拡大」という言葉の、本当の意味とは?

- なぜ、これが「緑内障」と関係があるのか?その深い繋がり

- なぜ自覚症状がないのか?緑内障の静かな進行について

- 眼科で行う、緑内障を診断するための専門的な精密検査のすべて

- 検査後の考えられる結果と、今後の流れについて

- もし緑内障と診断されても、悲観する必要がない理由

この記事を最後までじっくりお読みいただくことで、あなたの不安が「正しい知識」に変わり、「今、何をすべきか」が明確になります。

健康診断が与えてくれた、ご自身の目と向き合う大切な機会を、ぜひ未来の目の健康へとつなげていきましょう。

まず知ることから始めよう:「視神経乳頭陥凹拡大」とは?

「視神経乳頭陥凹拡大」という言葉は、まるで難解な暗号のように聞こえるかもしれません。

一つひとつの言葉を、目の構造と照らし合わせながら、丁寧に紐解いていきましょう。

- 視神経乳頭:

眼球の最も奥には、光を感じるスクリーンである「網膜」が広がっています。この網膜で受け取った光の情報を、脳に伝えるための太い神経の束が「視神経」です。視神経乳頭とは、この視神経が眼球と脳をつなぐために、眼球の壁を貫いている部分、いわば「視神経の玄関口」です。眼底検査で医師が観察できる、丸いピンク色の部分がこれにあたります。 - 陥凹:

視神経乳頭の中央には、生まれつき誰にでもある、お皿のような、あるいはコップのような形の「くぼみ」や「へこみ」があります。これを「陥凹」と呼びます。視神経の線維がこの部分で曲がって入っていくため、構造上、自然にできるくぼみです。 - 拡大:

健診で指摘されたのは、この中央の「くぼみ(陥凹)」の直径が、視神経乳頭全体の直径に対して、平均よりも大きい状態である、ということです。医師は、このバランスを「視神経乳頭C/D比(カップディスク比)」として評価しており、この比率が大きいと「陥凹拡大」として指摘の対象となります。

ドーナツを想像してみてください。ドーナツ全体が「視神経乳頭」で、真ん中の穴が「陥凹」です。「陥凹拡大」とは、このドーナツの穴が、平均的なドーナツよりも大きい状態、とイメージすると分かりやすいかもしれません。

重要なのは、これ自体は病名ではない、ということです。

生まれつきドーナツの穴が大きい、つまり陥凹が大きい「生理的陥凹拡大」の方もいらっしゃいます。

その場合は、全く心配いりません。

しかし、このくぼみが後天的に、つまり緑内障によって神経線維が失われた結果として大きくなっている場合、それは治療が必要な病気のサインとなります。

この2つを正確に見分けるためには、眼科での精密検査が絶対に必要になるのです。

なぜ危険なサイン?「緑内障」との深い関係

では、なぜ視神経乳頭の陥凹が拡大すると、緑内障が疑われるのでしょうか。

それは、陥凹の拡大が、緑内障によって引き起こされる「視神経の減少」という目に見えない変化を、目に見える形で示しているからです。

緑内障とは?自覚症状なく視野が欠けていく病気

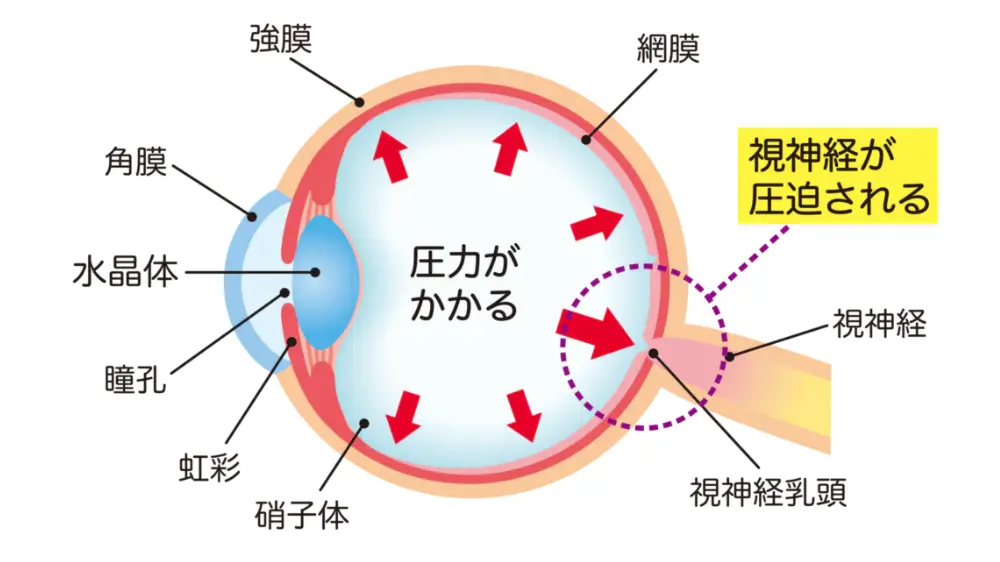

緑内障は、眼圧(目の硬さ)が、その人の視神経が耐えられるレベルを超えてしまうことで、視神経がゆっくりと傷つき、その結果として見える範囲(視野)が少しずつ欠けていく病気です。一度傷ついてしまった視神経は再生しないため、失われた視野は元に戻りません。40歳以上の約20人に1人が罹患している、非常にありふれた病気です。

なぜ自覚症状がないまま進行するのか?

緑内障の最も恐ろしい点は、病気がかなり進行するまで、ほとんど自覚症状がないことです。これには明確な理由があります。

- 視野欠損の始まり方:多くの場合、緑内障による視野の欠損は、中心から少し外れた場所(傍中心)から始まります。私たちが普段最も意識して使っている中心視野は、末期まで保たれることが多いため、初期の変化に気づくことはまずありません。

- 脳の「補完能力」:私たちの脳は非常に優秀で、視野の一部が欠けていても、その部分を周りの景色から推測して、あたかも見えているかのように「補完する(埋める)」能力があります。そのため、視野が欠けているという事実そのものを認識できないのです。

- 両目によるカバー:私たちは普段、両目で見ているため、片方の目に視野欠損があっても、もう片方の正常な目がその範囲をカバーしてくれます。これにより、日常生活では不自由を感じにくく、発見が遅れる原因となります。

これらの理由から、「見え方がおかしい」と感じる頃には、視神経の40%以上がすでに失われていることも少なくありません。だからこそ、症状のない段階で、健診で指摘された「視神経乳頭陥凹拡大」という構造的な変化が、唯一無二の重要な手がかりとなるのです。

眼圧が正常でも緑内障になります(正常眼圧緑内障)

「健診で眼圧は正常だったのに、なぜ?」と疑問に思う方も多いでしょう。実は、日本人の緑内障患者さんの約7割は、眼圧が正常範囲(10〜21mmHg)であるにもかかわらず発症する「正常眼圧緑内障」です。これは、視神経がもともと圧力に対して弱い体質であるため、正常とされる眼圧でも耐えられずにダメージを受けてしまうタイプです。そのため、眼圧測定だけでは緑内障を見逃してしまうことがあり、視神経乳頭の状態を直接観察する眼底検査が非常に重要になるのです。

眼科で行う、緑内障の精密検査とは?

健康診断の眼底写真は、あくまでスクリーニング検査です。緑内障かどうかを確定診断するためには、眼科で以下の専門的な検査を組み合わせて行う必要があります。当院では、最新の機器を揃え、正確な診断に努めています。

- 眼圧検査

目に空気を当てる非接触式と、点眼麻酔をして直接器具を接触させる接触式の両方で、現在の眼圧を正確に測定します。緑内障の診断・管理における最も基本的な検査ですが、一日のうちでも変動するため、この値だけで判断することはありません。 - 精密眼底検査

散瞳薬(瞳孔を開く目薬)を使用し、医師が特殊なレンズを通して、視神経乳頭の状態を隅々まで立体的に、そして高倍率で観察します。健診の平面的な写真とは異なり、陥凹の深さ、辺縁の菲薄化(リムのノッチ)、神経線維層の欠損、網膜の出血の有無などを詳細に評価でき、診断の精度が格段に上がります。 - OCT(光干渉断層計)検査

網膜や視神経の断面を、赤外線に近い光を使って数ミクロンの精度で撮影する、いわば「目のCTスキャン」のような検査です。視神経線維の厚みを定量的に測定し、同年代の正常眼のデータベースと比較することで、視野に異常が現れる前の、ごく初期の緑内障性変化を検出することが可能です。痛みや放射線被曝もなく、短時間で終わります。緑内障の早期診断と進行度判定に、今や不可欠な検査です。 - 視野検査

専用の機器の半球内をのぞき込み、中心のマークを見つめたまま、周辺に出てくる小さな光が見えたらボタンを押す検査です。これにより、見える範囲と感度を測定し、視野がどこか欠けていないかを地図のように描き出します。緑内障による「機能的な損失」を評価するための重要な検査です。「うまくできているか不安」と感じる方もいらっしゃいますが、見えたと感じた光だけをリラックスして押していただければ大丈夫です。 - 隅角検査

房水(目の中の液体)の出口である「隅角」の状態を、特殊なレンズを目に乗せて調べる検査です。隅角が広いか狭いかによって緑内障のタイプ(開放隅角か閉塞隅角か)を判別し、適切な治療方針を決定するために行います。

精密検査でわかること、そして今後の流れ

上記の精密検査の結果、考えられる診断は主に3つです。医師が、すべての検査結果を総合的に判断し、患者さんに画像をお見せしながら丁寧にご説明します。

- 1. 生理的陥凹拡大(治療不要)

精密検査の結果、視神経の厚み(OCT)や視野に全く異常がなく、生まれつき陥凹が大きいだけ、と判断されるケースです。この場合は病気ではないため治療の必要はありません。指摘を受けた方の多くがこのタイプですので、まずは安心してください。しかし、将来緑内障を発症するリスクが全くないわけではないため、1〜2年に1回程度の定期的な経過観察をお勧めします。 - 2. 緑内障疑い(要経過観察)

視神経乳頭の形は緑内障に似ているものの、OCTや視野検査では明らかな異常が認められない、いわば「グレーゾーン」の状態です。すぐに治療を開始する必要はありませんが、将来的に緑内障に移行していく可能性があるため、3ヶ月〜1年に1回程度の定期的な検査で、変化がないかを慎重に経過を観察していく必要があります。これも「早期発見」の一つのかたちであり、変化が出た瞬間に治療を開始できるという大きなメリットがあります。 - 3. 緑内障(治療開始)

視神経の構造的な変化(OCTでの菲薄化など)と、機能的な変化(視野異常)の両方が確認され、緑内障と確定診断された場合です。この場合は、病気の進行を食い止めるための治療を開始します。治療の基本は、眼圧をその人の視神経にとって安全なレベルまで下げる(目標眼圧)ための点眼薬を毎日続けることです。緑内障は完治する病気ではありませんが、早期に発見し、生涯にわたって治療を継続すれば、多くの場合、失明に至ることなく、生活に支障のない視野を維持することが可能です。

まとめ:健康診断の指摘は、あなたの未来の視力を守るための「招待状」です

健康診断で受け取った「視神経乳頭陥凹拡大」という通知は、決して不安を煽るためだけのものではありません。

それは、自覚症状のないまま静かに進行する緑内障という病気を、手遅れになる前に発見するための、またとない機会を与えてくれた「眼科への招待状」なのです。

【この記事のポイント】

- 「視神経乳頭陥凹拡大」は病名ではなく、緑内障の可能性を示す重要なサイン。

- 緑内障は自覚症状がないため、健診での指摘が早期発見の最大のチャンス。

- 眼圧が正常でも発症する「正常眼圧緑内障」が日本人には多い。

- 緑内障かどうかを確定するには、OCT検査や視野検査などの精密検査が絶対に必要。

- たとえ緑内障と診断されても、早期治療で進行を抑え、視野を守ることができる。

指摘を受けた方の9割は、精密検査の結果「問題なし」あるいは「要経過観察」となります。

しかし、残りの1割の方にとっては、この健診が失明の危機からご自身を救うきっかけとなるのです。

当院では、緑内障の早期発見と治療に力を入れており、最新の検査機器を完備しております。

健診結果の紙をお持ちになり、どうぞお気軽に、そしてなるべくお早めにご相談ください。

私たちが、あなたの目の健康と安心のために、全力でサポートいたします。