オルソケラトロジーは基本的に中等度の近視を矯正する治療法ですが、治療の過程で乱視が改善したという症例があります。

寝ている間にコンタクトレンズを装用することで角膜の形状を変えて近視を矯正するオルソケラトロジーのレンズで、乱視も矯正できるのでしょうか?

この記事では、オルソケラトロジーが乱視に効果があるのか、どのような乱視に効果があるのか、オルソケラトロジーの本来の効果について紹介します。

子どもの乱視に気付く方法も紹介しているため、オルソケラトロジーを乱視矯正として検討する場合の参考にしてください。

オルソケラトロジーは乱視にも効く?

オルソケラトロジーで治療することで効果がある乱視があります。

まず初めに、乱視とはどのような状態なのか、オルソケラトロジーの効果が期待できる乱視や適応ではない乱視などについて紹介します。

乱視とは

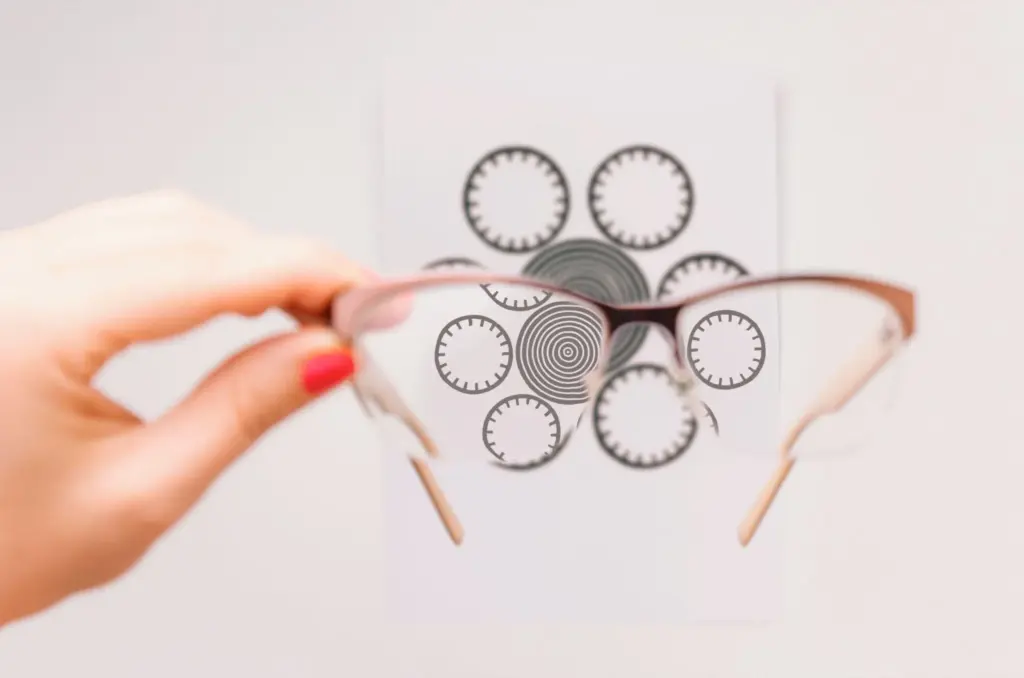

乱視とは、ものを見るために必要な水晶体と角膜のどちらか、または両方が歪んでいるために、ピントを一点に集められない状態のことです。

近視は遠くのものに、遠視は近くのものにピントが合いませんが、乱視はどの距離でもピントが合いません。

そのため、きれいに見えても見えなくても一応一点にピントが合う近視や遠視と違い、乱視はピントが1点に集まらずに複数にズレてしまうため、常にボケたりブレたりして見えます。

乱視は、視力がその影響を受けるほど強いかどうかという違いだけで、実はほとんどの人が持っているものです。

近視性乱視が治る場合も

オルソケラトロジーは、近視性乱視が治る場合があります。

乱視はほとんどの人が持っているため、近視だったり遠視だったりする場合に乱視と組み合わされることは珍しいことではありません。

オルソケラトロジーは角膜を平坦化させることで中等度までの近視を矯正する治療です。

一方、乱視は角膜と水晶体のどちらかか、または両方が歪んでいる状態です。

オルソケラトロジーで角膜を平坦化することが、乱視の原因である角膜の歪みに影響を与えるため、乱視にも効果があると考えられています。

乱視矯正用も開発されている

オルソケラトロジーは、日本では近視の治療法として厚生労働省から認可を受けていますが、海外ではオルソケラトロジーによる乱視や遠視・老視の矯正も行われています。

日本でも、これまでのオルソケラトロジーを乱視や遠視などに適応できるよう高められたレンズや、乱視に特化したレンズも開発されたり登場したりしています。

しかし、強度近視や強度乱視に対応しているオルソケラトロジーのレンズは、どのクリニックでも取り扱っているわけではありません。

通常の中等度までのオルソケラトロジーであれば軽度の乱視にも効果が期待できます。

しかし全ての種類の乱視に効果が見込めるわけではないため、近視の他に乱視治療も目的とする場合は、専門医に相談してみましょう。

効かない乱視もある

オルソケラトロジーは軽度の乱視に効果が期待できますが、種類によっては効果が期待できない乱視があります。

乱視は大きく分けると角膜乱視と水晶体乱視があり、オルソケラトロジーで効果が期待できるのは角膜乱視です。

角膜乱視

オルソケラトロジーは、角膜に歪みがある角膜乱視に対して効果が期待できると考えられています。

オルソケラトロジーの適応度数は一般的に「-4.00Dまでの近視(中等度)、-1.50D以下の乱視(軽度)」です。

また上述した通り、オルソケラトロジーによる近視の治療過程において、乱視が改善したという症例があります。

角膜の歪みを平坦化させることである程度効果が出せたと考えられているため、強度の乱視や不正乱視(角膜の歪みに一定性がなくでこぼこしている)には一般的に適応ではありません。

水晶体乱視

水晶体乱視は水晶体が歪んで生じている乱視のため、オルソケラトロジーでは効果が期待できません。

通常、乱視といえば角膜乱視で、水晶体乱視は頻度・程度ともに多くはありません。

水晶体乱視になる原因としては病気やケガがきっかけとなることが多く、例えば原因が白内障による水晶体乱視であれば白内障の手術で治せます。

正乱視(角膜や水晶体の歪み方が一定方向)の場合であればコンタクトレンズやメガネで視力矯正も可能です。

しかし水晶体の不正乱視では矯正方法としてはいい方法がないと考えられています。

オルソケラトロジーで乱視に効果がない場合

乱視には、角膜や水晶体の歪み方が一定方向である正乱視と、歪み方に一定性がなく不規則に凸凹している不正乱視とがあります。

オルソケラトロジーで乱視に効果が見られない場合でも矯正方法はありますが、正乱視か不正乱視かで違いがあります。

- 正乱視

- メガネ

- コンタクトレンズ

- 角膜屈折矯正手術(レーシック)

- ICL(眼内コンタクトレンズ)

- 不正乱視

- ハードコンタクトレンズ+涙液

- ICL(程度による)

オルソケラトロジーで効果が見られない場合でも以上のように対応はできるため、専門医に相談してみましょう。

オルソケラトロジーとは

オルソケラトロジーは、本来は近視の視力矯正方法です。

ここでは、オルソケラトロジーの矯正のしくみや方法、子どもの近視にどのような効果があるのかなどを紹介します。

コンタクトレンズで近視矯正

オルソケラトロジーは特殊なハードコンタクトレンズを就寝中に装用し、角膜のカーブを平坦化して屈折率を調節し、近視を矯正する治療法です。

起床時には外して日中は裸眼で快適に過ごすことができ、メガネやコンタクトレンズでは難しい激しいスポーツなども楽しめます。

アメリカでは30年以上研究されている長い歴史があり、FDA(米国連邦食品医薬品局)やCEマーク(欧州連合地域)・厚生労働省からも認可されている治療法です。

寝ている間に角膜を圧迫

オルソケラトロジーは、特殊なレンズを装用して寝ている間に角膜を圧迫し、角膜の形状を変えることで視力を矯正します。

日中はレンズを外して裸眼で過ごすことができ、毎晩6時間以上装用することで、日中の効果の持続時間を最高36時間まで伸ばす効果が得られます。

装用し始めの際は、見えたり見えなかったりする日があったり、夕方まで効果時間が持続しないなど、視力が安定しないこともありますが、1か月ほど装用すると安定してきます。

子どもの近視矯正・進行抑制に効果的

子どもの角膜は柔らかいため、治療開始が早いほどオルソケラトロジーの効果が出やすいです。

子どもの近視は身体が成長するに従って進行すると考えられているため、成長期に突入する6歳頃からオルソケラトロジーを始めるのがおすすめです。

近視が進行してしまうと、裸眼での視力に一定の条件がある職業を将来選択できない可能性があります。

オルソケラトロジーは年齢に制限がないため、もし6歳前に近視が判明した場合はその時点から治療を始めた方がいいでしょう。

やめれば元に戻る

オルソケラトロジーは毎日就寝時にレンズを装用しないと効果が十分に発揮できませんが、装用をやめると角膜が元の状態に戻ることはメリットでもあります。

ICLは、挿入した眼内コンタクトレンズがズレたり必要度数に関わる問題が生じたり、目の疾患を発症したなど元に戻す必要がある場合、手術が必要です。

また、レーシックは手術で一度削った角膜は元に戻せません。

オルソケラトロジーは健康上や経済的な理由、生活の変化や老眼の併発など、さまざまな理由で治療を中止しなければいけない場合があっても、治療をやめると2週間〜1か月程度で元に戻ります。

そして再開する場合も、やめるときと同様、目に悪影響はありません。

手術の必要がない

視力矯正の治療では屈折矯正手術によって効果を得る治療法もありますが、オルソケラトロジーは手術の必要がなく、侵襲性がありません。

一般的にはオルソケラトロジーの適応は中等度近視と軽度乱視までですが、最近はそれ以上の状態にも対応できるレンズも登場してきています。

これまでは外科的手術でしか改善できなかった近視もオルソケラトロジーで矯正できる場合が増えているため、手術を避けたい場合はオルソケラトロジーを検討してみましょう。

子どもの乱視に気付くには

早めに治療を開始した方がいい乱視ですが、子どもの乱視は家庭で見つけることがなかなか難しいほか、手遅れになるケースがあることがあまり知られていません。

ここでは、子どもの乱視を放置することで引き起こされる弱視について、子どもの乱視のサイン、子どもがオルソケラトロジーを受ける場合の注意点などを紹介します。

子どもの乱視は放置すると弱視の原因に

弱視とは、何らかの理由で視力が正常に発達しない状態のことで、子どもの乱視を早めに発見して視力矯正を行わなければ、弱視になる可能性があります。

子どもの場合、ちゃんと見えているのかどうかを子どもが自分で判断することができません。

そのうえ多少視力が弱くても日常を問題なく過ごせてしまうため、ピントがどこにも合わずはっきり見えない乱視のある子どもの目に、家族でも気づかないことが多いです。

そのうち乱視に近視が重なったりすると、裸眼視力が大幅に下がります。

しかし以下のようなことが原因で診断が遅れる場合が多い現状があります。

- 違和感がありながらも様子見をしてしまう

- 弱視の治療にタイムリミットがあることを知らない

- 視力検査が正しく行えない

- 3歳児検診の二次検査で屈折検査をしていない

弱視の矯正ができる年齢は8歳くらいが限界のため、弱視を予防するなら乱視を早く発見することが必要です。

3歳児検診の視力検査は、一次検査を家庭で行い、アンケートを記入して二次検査へ持参しますが、家庭での視力検査の精度と普段の様子から、視力の問題が見逃されがちです。

他にも、3歳児検診で要精密検査になっても眼科を受診しないケースもあります。

子どもの視力の異常に気付くのは、早いことに越したことはありません。違和感を見逃さず、速やかに眼科を受診しましょう。

子どもの近視性乱視のサイン

昨今の子どもの近視は環境や社会的事情を原因として、遺伝よりも多い割合で増加しており、乱視と合併している割合も高くなっています。

子どもが乱視、または近視性乱視になっている場合のサインは以下です。

- 目を細めて見る

- 眉を寄せる

- 顔を傾けて見る

- 横目で見る

- 近くを見るときに目をこする

- 片目をつぶって見る

こういった仕草が見られる場合、学校の視力検査や乳幼児健診などで指摘されていなくても早めに眼科を受診し、専門医に診てもらった方がいいでしょう。

子どもがオルソケラトロジーを受ける場合

オルソケラトロジーは角膜が柔らかい子どもに対して矯正効果が出やすいためおすすめです。親のサポートがあれば、6歳程度からオルソケラトロジーを受けられます。

サポートの際は、特に以下のことに注意しましょう。

- 適切なケア

- 定期的な検診

- リスクや合併症を理解する

オルソケラトロジーのコンタクトレンズは特殊な形をしているため汚れやすく、使用するケースや洗浄液・保存液など、全て専用のものをクリニックで準備して提供されます。

取り扱い方法についてもクリニックから指導が行われます。

医療用具の分類のため、取り扱いには注意が必要ですが、オルソケラトロジーのレンズは日中は外すため、目の届かないところでのレンズによるトラブルの心配がありません。

オルソケラトロジーは侵襲性がなく、一般的には中等度の近視と軽度の乱視に適応するため、子どもに近視や乱視がみられる場合は、視力矯正の選択肢として検討してみましょう。

まとめ

オルソケラトロジーは近視矯正だけでなく乱視にも対応できる場合があることを紹介しました。

特に子どもの近視に乱視が併発していると早急な治療が必要ですが、どのような年齢であっても行える視力矯正として、オルソケラトロジーが役立つでしょう。

大阪市鶴見区の『大阪鶴見まつやま眼科』では、SEEDの『ブレスオーコレクト』を採用しています。

日本人に多い角膜の形状に合うデザインで、しなやかで割れにくく柔らかめの素材は、自然な装用感を体感できます。

治療中も外した後の裸眼時も快適に過ごせるよう、『大阪鶴見まつやま眼科』がお手伝いいたします。

近視でお困りなら、一度ご相談ください。