お子さまの近視矯正治療として近年注目を集めているオルソケラトロジーですが、その費用について詳しく知りたいとお考えの保護者の方も多いのではないでしょうか。この治療は自由診療のため費用が高額になる傾向があり、総額でいくらかかるのか、どのような内訳になっているのか、また費用を抑える方法はないのかなど、さまざまな疑問や不安があるかと思います。

この記事では、オルソケラトロジー治療にかかる費用について、初年度と2年目以降の総額の目安を提示し、さらに詳しい料金内訳を徹底的に解説します。一括払いと定額制プランの比較、医療費控除の活用方法、そして健康保険の適用可否についても詳しくご説明しますので、お子さまの視力低下に悩む保護者の皆さまが、費用面での不安を解消し、安心して治療を選択できるための参考にしてください。

オルソケラトロジーとは?寝ている間に子供の近視を矯正する治療法

オルソケラトロジーとは、特殊なデザインのハードコンタクトレンズを就寝中に装用することで、角膜の形状を一時的に変形させ、日中の視力を裸眼で過ごせるように矯正する治療法です。睡眠中にレンズを装着している間だけ角膜のカーブが緩やかになり、朝レンズを外した後もその形状が保たれるため、日中はメガネやコンタクトレンズなしでクリアな視界が得られます。

この治療の大きな特徴は、手術を必要としない可逆的な治療である点です。もし治療を中止すれば、角膜の形状は徐々に元の状態に戻ります。特に、お子さまの近視進行を抑制する効果が期待されていることから、成長期にあるお子さまの視力管理に有効な手段として注目されています。日中に裸眼で過ごせるため、メガネや通常のコンタクトレンズでは不便を感じる水泳やサッカーなどのスポーツにも集中できるというメリットもあります。

オルソケラトロジーは、お子さまの目に負担をかけずに近視を矯正しながら、近視がさらに進むのを防ぐことができるため、将来の目の健康を考える上で非常に価値のある選択肢となり得るのです。日中の活動を制限されることなく、快適に学校生活や習い事に打ち込めることは、お子さまのQOL(生活の質)向上にもつながります。

オルソケラトロジーの費用は総額いくら?初年度と2年目以降の目安

オルソケラトロジー治療は自由診療となるため、費用は全額自己負担となり、クリニックによって料金設定が異なります。しかし、治療にかかる費用の全体像を事前に把握しておくことは非常に重要です。大きく分けて、初年度にかかる費用と、2年目以降のランニングコストに分類できます。

初年度は、適応検査費用、お試し装用費用、そしてレンズ代金や初期の定期検診費用などが含まれるため、まとまった金額が必要になります。一般的には、両眼で15万円~25万円程度が相場とされています。この初期費用が高額に感じられるかもしれませんが、お子さま一人ひとりの目の形状に合わせたオーダーメイドのレンズ作製費用や、治療開始直後のきめ細やかな診察・サポート費用が含まれているためです。

一方、2年目以降は、年間を通しての定期検診費用とレンズのケア用品代が主なランニングコストとなります。これらの費用を合わせると、年間3万円~6万円程度が目安となることが多いでしょう。ただし、この金額はあくまで一般的な相場であり、治療期間中のレンズ交換費用や保証内容、選択するクリニックの料金プランによって変動する可能性があります。具体的な費用については、必ず複数のクリニックに相談し、詳細な見積もりを確認することをおすすめします。

【料金内訳】オルソケラトロジー治療にかかる費用の詳細

オルソケラトロジー治療にかかる費用は、大きく分けて「治療開始前にかかる初期費用」と「治療開始後にかかるランニングコスト」の2種類があります。これらの費用項目を正しく理解することは、治療全体の費用感を把握し、ご家庭の家計計画を立てる上で非常に重要です。次項からそれぞれの内訳について詳しくご説明します。

治療開始前にかかる費用(初期費用)

オルソケラトロジーの本格的な治療を始める前に必要となるのが、初期費用です。この初期費用には、お子さんの目が治療に適しているかを確認するための「適応検査」、実際に治療用のレンズを試用する「お試し装用」、そして治療を開始すると決定した際に発生する「本治療開始費用」が含まれます。これらの費用を支払うことで、安全かつ効果的な治療へと進むことができます。

1. 適応検査費用

オルソケラトロジー治療の第一歩は、お子さんの目がこの治療に適しているかを判断する適応検査です。この検査では、近視や乱視の度数、角膜の形状、涙の量など、多岐にわたる項目を詳細に測定します。これにより、医師が医学的見地から治療の可否を判断します。適応検査の費用は一般的に5,000円から1万円程度です。お子さんの目の健康と治療の安全性を確保するための、非常に重要なプロセスとなります。

2. お試し装用費用

適応検査でオルソケラトロジー治療が可能と判断された場合、次にお試し装用を行います。これは、実際にトライアルレンズを1週間から2週間程度装用し、視力矯正の効果を体験するとともに、レンズの着脱やケア方法に慣れるための期間です。費用は1万円から3万円程度が目安で、トライアル用のレンズ代、期間中の診察代、ケア用品代などが含まれます。もしお試し装用後に本治療に進むことを決定した場合、このお試し装用費用が本治療費用の一部として充当(差し引かれる)されるクリニックも多くあります。

3. 本治療開始費用(レンズ代金・保証金など)

初期費用の中で最も大きな割合を占めるのが、この本治療開始費用です。この費用には、お子さん一人ひとりの目の形状に合わせて精密に作製されるオーダーメイドのレンズ代金が含まれます。さらに、治療開始後の一定期間(例えば3ヶ月から1年間)の定期検診費用や、レンズの破損・紛失に対する保証などが含まれるのが一般的です。相場としては両眼で10万円から20万円程度となることが多いです。レンズの保証内容(保証期間や交換回数など)はクリニックによって大きく異なるため、契約前に詳細をしっかりと確認することが大切です。

治療開始後にかかる費用(ランニングコスト)

オルソケラトロジーは初期費用を支払って終わりではなく、安全かつ効果的に治療を継続していくためには、定期的に発生するランニングコストが必要です。主なランニングコストとしては、「定期検査費用」「ケア用品代」「レンズの交換・更新費用」の3つが挙げられます。ここから、それぞれの費用について詳しく見ていきましょう。

1. 定期検査費用

オルソケラトロジー治療を安全に継続するためには、定期的な眼科医の診察が不可欠です。治療開始直後は翌日、1週間後、1ヶ月後と頻繁に行われ、その後は3ヶ月ごとなど、段階的に期間が延びていくのが一般的です。この検査では、お子さんの視力の変化、角膜の状態、レンズのフィッティングなどを細かくチェックし、目の健康状態を常に確認します。費用は1回あたり3,000円から5,000円程度が目安ですが、クリニックの料金プランによっては、これらの費用が治療費に含まれている場合もありますので、事前に確認することをおすすめします。

2. ケア用品代(洗浄液・保存液など)

オルソケラトロジーレンズを清潔で安全に保つためには、毎日の適切なケアが欠かせません。これには、レンズの洗浄・保存に必要な洗浄保存液、タンパク除去剤、専用のレンズケースなどが含まれます。これらのケア用品にかかる費用は、月々2,000円から3,000円程度、年間で2万4,000円から3万6,000円程度が目安となります。目の感染症などのリスクを避けるためにも、必ず指定されたケア用品を正しく使用し、清潔に保つことが非常に重要です。

3. レンズの交換・更新費用

オルソケラトロジーレンズは消耗品であり、その寿命は通常1年半から2年程度とされています。この期間を目安に、レンズの交換が必要になります。交換の主な理由としては、レンズに付着した汚れやタンパク質の蓄積、目に見えないほどの微細な傷、そしてお子さんの成長に伴う度数の変化などが挙げられます。交換費用は両眼で5万円から10万円程度が相場です。また、初期費用に含まれる保証期間が過ぎた後にレンズを破損したり紛失したりした場合も、同様に実費での交換費用が発生することになります。

【支払い方法別】一括払いと定額制プランはどっちがお得?

オルソケラトロジー治療にかかる費用は決して安価ではないため、どのように支払うかは保護者の方にとって大きな検討事項です。多くのクリニックでは、大きく分けて「一括払い」と「定額制(サブスクリプション)」の2つの支払いプランが用意されています。どちらのプランにもそれぞれメリットとデメリットがあり、ご家庭の経済状況やお子さまがどれくらいの期間治療を続ける見込みなのかによって、最適な選択が異なります。

このセクションでは、それぞれの支払い方法の特徴を詳しく比較し、どのような場合にどちらのプランが適しているのかを具体的に解説します。ご自身に合ったプランを選び、安心して治療を開始するための手助けとなる情報を提供いたします。

従来の一括払いプランのメリット・デメリット

従来から多くのクリニックで採用されている一括払いプランは、治療にかかる初期費用をまとめて支払う形式です。このプランの最大のメリットは、月々の支払いに煩わされることがない点です。

一方で、デメリットとしては、治療開始時にまとまった高額な初期費用(両眼で15万円~25万円程度)が必要となるため、家計への負担が大きい点が挙げられます。また、保証期間が終了した後にレンズの破損や紛失、あるいは予期せぬ目のトラブルが発生した場合には、別途追加費用が高額である点も考慮しなければなりません。

一括払いプランは、まとまった資金を準備できるご家庭や、お子さまが短期的に治療を終える可能性がある場合、または経済的なリスクを自身で管理できると判断される場合に特に向いていると言えるでしょう。

安心の定額制プランのメリット・デメリット

近年、導入するクリニックが増えている定額制プラン(サブスクリプション方式)は、月々一定額を支払うことでオルソケラトロジー治療を受けられるシステムです。このプランの最大のメリットは、初期費用を大幅に抑えられる点にあります。高額な初期費用を一度に準備する必要がないため、家計の負担を平準化し、無理なく治療を始めやすいという利点があります。

さらに、多くの定額制プランには、定期検診費用やレンズの交換保証、破損・紛失時の対応などが含まれていることが多く、突発的な出費のリスクを軽減できるという「安心感」も大きな魅力です。万が一レンズをなくしてしまったり、お子さまの目の成長に合わせて度数が変わったりしても、追加費用を気にせず対応してもらえるのは保護者の方にとって心強いでしょう。

しかし、デメリットとしては、プランによっては最低契約期間が設けられている場合もあるため、契約前にしっかりと確認しておく必要があります。定額制プランは、初期費用を抑えたいご家庭や、長期的に安心して治療を続けたいと考える場合に適しています。

【シミュレーション】3年間の総費用を比較

ここでは、一括払いプランと定額制プランのどちらがお得なのかを具体的にイメージできるよう、3年間治療を続けた場合の総費用をシミュレーションしてみましょう。以下の仮定で計算します。

- 一括払いプラン:初期費用20万円(レンズ代・初期検診費・保証含む)+年間維持費3万円(定期検診・ケア用品代など)+3年目にレンズ交換1回8万円

- 定額制プラン:月額8,000円(レンズ代・定期検診費・ケア用品・交換保証含む)

この仮定に基づくと、3年間の総費用は以下のようになります。

- 一括払いプラン:20万円(初期費用)+(3万円 × 2年分の維持費)+8万円(レンズ交換費用)=合計34万円

- 定額制プラン:8,000円 × 36ヶ月(3年間)=合計28.8万円

このシミュレーションでは、定額制プランの方が総費用が安いという結果になりました。ただし、これはあくまで一例であり、クリニックごとの料金設定、プランに含まれる内容、保証期間や交換費用などによって総額は大きく変動します。

お子さまの近視の進行度合いや、ご家庭の経済状況、そして治療に対する考え方によって、どちらのプランが適しているかは異なります。実際の費用は必ず各クリニックに問い合わせて確認し、複数の選択肢を比較検討することが大切です。

他の近視矯正方法(メガネ・コンタクト)との費用比較

オルソケラトロジーは、初期費用が高額に感じられるかもしれません。しかし、お子様の近視矯正を検討する際には、メガネや使い捨てコンタクトレンズといった他の矯正方法と、費用だけでなく、それぞれの特性や効果を総合的に比較することが大切です。

例えば、お子様の成長期において、メガネは度数変化に合わせて1年から2年に一度の買い替えが必要になることが一般的です。フレームとレンズ合わせて1万円から3万円程度の出費が定期的に発生すると考えると、3年間で3万円から9万円程度の費用がかかることになります。

次に、使い捨てコンタクトレンズ、特に1dayタイプは、初期費用は比較的安価ですが、毎日使用するとなるとランニングコストが最も高くなる傾向があります。1ヶ月あたり5,000円から7,000円程度が目安で、ケア用品は不要なものの、年間では6万円から8万4,000円、3年間では18万円から25万2,000円と、かなりの金額になります。さらに、コンタクトレンズの装用には、正しい取り扱い方法を身につける必要があり、小さな誤りが感染症などの目のトラブルにつながるリスクも考慮しなくてはなりません。

オルソケラトロジーは、初期費用が両眼で15万円から25万円程度と高額ですが、最大の魅力は近視進行抑制効果が期待できる点です。これは、単なる視力矯正にとどまらず、お子様の将来の目の健康への「投資」と考えることができます。夜間装用で日中は裸眼で過ごせるため、特に活発に運動するお子様にとっては、メガネやコンタクトレンズのわずらわしさから解放されるという大きな付加価値もあります。費用対効果だけでなく、お子様の生活の質や目の未来を見据えて、最適な選択をしていただくことが重要です。

オルソケラトロジーの費用を抑える方法はある?

オルソケラトロジーは自由診療のため費用が高額になりがちですが、費用負担を少しでも軽減できる方法がいくつかあります。ここでは、公的な制度やクリニック独自のサービスに注目し、「医療費控除の活用」「保険適用の可否」「クリニックの保証やキャンペーン」という3つの観点から、費用を抑えるためのポイントを詳しく解説します。

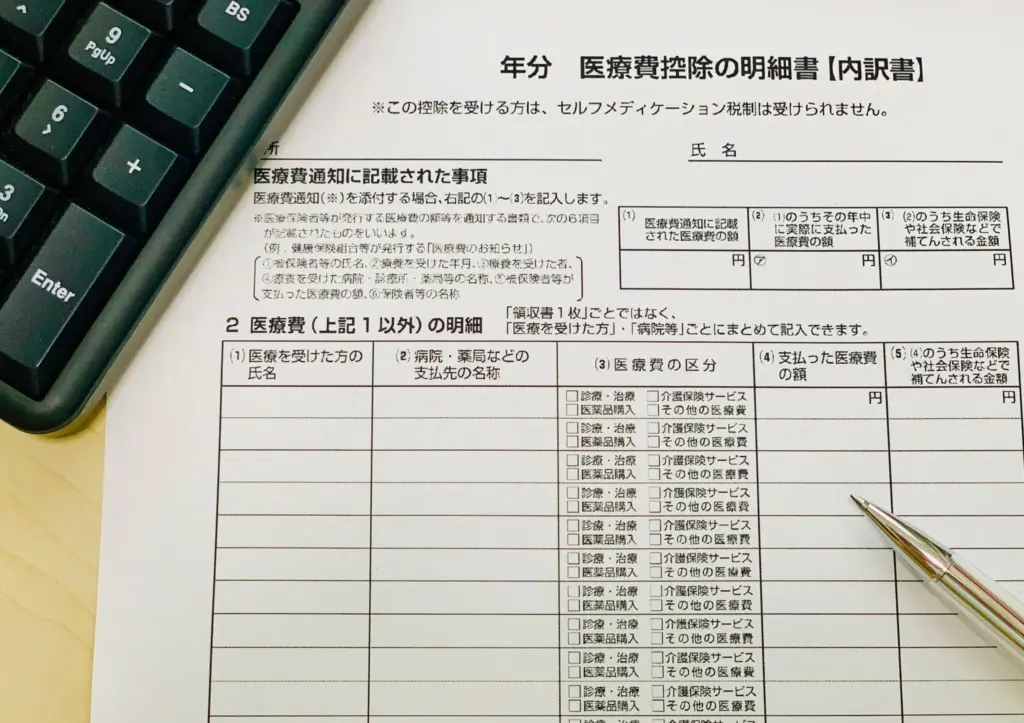

医療費控除の対象になる?申請方法も解説

オルソケラトロジー治療は、医療費控除の対象となります。これは、医師による治療の一環として行われるためです。医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が世帯で合計10万円(所得に応じて総所得金額等の5%)を超えた場合に、その超えた部分の金額に応じて所得税の一部が還付される制度です。

医療費控除の対象となる費用は、オルソケラトロジーの治療費本体、診察費、検査費など、医療行為に直接関連するものです。一方、自己都合で購入したケア用品や、交通費であっても自家用車によるガソリン代や駐車料金などは対象外となります。公共交通機関を利用した通院費は対象となる場合がありますので、領収書を保管しておきましょう。

会社員の方でも医療費控除を受けるためには、ご自身で確定申告を行う必要があります。確定申告の際には、クリニックが発行した領収書が必要となりますので、必ず大切に保管しておいてください。詳細な申請方法については、国税庁のウェブサイトや税務署で確認することをおすすめします。

健康保険や民間の医療保険は適用される?

オルソケラトロジーは「自由診療」にあたるため、残念ながら公的な健康保険(国民健康保険や社会保険など)は適用されません。そのため、治療にかかる費用は全額自己負担となります。

一方、民間の医療保険については、その契約内容によって対応が異なります。一般的な「先進医療特約」の対象にはなっていないことが多いですが、一部の医療保険では、手術給付金などの名目で給付対象となる可能性もゼロではありません。ご加入の保険会社の契約内容をよく確認し、もし不明な点があれば必ず保険会社に直接問い合わせて確認するようにしましょう。

クリニック独自の保証制度やキャンペーンを活用しよう

オルソケラトロジーの費用を抑えるためには、クリニックが提供する独自の保証制度やキャンペーンを賢く活用することが重要です。多くのクリニックでは、治療開始後の一定期間内であれば、レンズの破損や紛失時に無償または割引価格で交換してくれる「保証制度」を設けています。この保証内容が手厚いクリニックを選ぶことで、予期せぬ追加費用を抑えることができます。

また、新規開院キャンペーンや期間限定の割引など、費用がお得になる特別なプランを用意しているクリニックもあります。複数のクリニックの公式サイトを確認し、最新の情報を比較検討することをおすすめします。トータルの費用を考える際には、初期費用だけでなく、こうした保証やサポートの内容まで含めて比較することが、後悔しない賢い選択につながります。

子供のオルソケラトロジーで後悔しないための3つのポイント

オルソケラトロジー治療は、お子様の近視矯正に有効な手段ですが、費用面だけでなく、治療開始後に「こんなはずではなかった」と後悔することなく、スムーズに治療を進めるためにはいくつかの重要なポイントがあります。治療の成功は、お子様が治療に適しているかという「適性」、保護者の方の「サポート」、そして「信頼できる医療機関の選択」の三つにかかっています。このセクションでは、これらのポイントについて詳しく解説し、治療を始める前に知っておきたい大切な情報をお届けします。

1. 子供が治療の対象になるか(適応年齢・近視の度数)

オルソケラトロジー治療は、すべてのお子様に適応されるわけではありません。まず、治療を検討する上で重要なのが「適応年齢」です。オルソケラトロジーレンズは就寝中に装用し、起床後に外すという一連の管理が必要となるため、お子様自身がレンズの取り扱いや衛生管理を理解し、ある程度の協力を得られることが望ましいとされます。明確な年齢の下限はありませんが、一般的には、保護者の方のサポートを前提として、小学校低学年から高学年のお子様が多く治療を開始しています。

次に「近視の度数」も重要な適応条件です。オルソケラトロジーで矯正できる近視の度数には限界があり、一般的に軽度から中等度までの近視(目安として-1.00Dから-4.00D程度)が主な対象となります。また、乱視の度数が強い場合も、治療効果が限定的になることがあります。最終的な適応判断は、詳細な目の検査を行った上で医師が行いますので、まずは眼科で相談し、お子様が治療の対象となるかどうかを確認することが大切です。

2. 親のサポートはどのくらい必要?

お子様のオルソケラトロジー治療において、保護者の方のサポートは非常に重要な役割を果たします。特に低年齢のお子様の場合、ご自身でレンズの適切な管理を完璧に行うことは難しいため、保護者の方の継続的な関与が不可欠です。

具体的なサポート内容としては、毎日のレンズの「着脱補助」が挙げられます。就寝前と起床時に、お子様の目にレンズを安全に入れ、取り出す作業をサポートしてあげる必要があります。また、感染症などのトラブルを防ぐためには、レンズの「正しい洗浄・保存」を徹底し、清潔な状態を保つことが大切です。保護者の方が責任を持ってケア用品の管理や使用方法を確認し、お子様が適切に行えているかを見守る必要があります。さらに、オルソケラトロジーの効果を最大限に引き出すためには、十分な「睡眠時間の確保」も重要です。レンズ装用中に角膜の形状が安定して矯正されるよう、お子様が毎日決められた時間きちんと眠れているかにも注意を払ってください。そして、治療の安全性と効果を定期的に確認するためには、「定期検査への付き添い」も欠かせません。治療開始から終了まで、保護者の方の継続的な関与とコミットメントが、お子様の目の健康を守る上で不可欠となります。

3. 費用だけで決めない!信頼できる眼科の選び方

オルソケラトロジー治療は自費診療であり、クリニックによって料金設定や提供されるサービス内容が大きく異なります。そのため、費用が安いという理由だけでクリニックを選んでしまうと、後々「こんなはずではなかった」と後悔するリスクがあります。

信頼できる眼科を選ぶためには、いくつかのポイントを考慮することが大切です。まず、「オルソケラトロジーの症例数が豊富であるか」を確認しましょう。経験豊富な医師やスタッフがいるクリニックであれば、より安心して治療を受けられます。次に、治療の「メリット・デメリットを丁寧に説明してくれるか」も重要です。良い面だけでなく、潜在的なリスクや注意点も包み隠さず話してくれるクリニックは信頼できます。また、「検査が丁寧で時間をかけてくれるか」もチェックすべき点です。お子様の目の状態を詳しく調べ、一人ひとりに合ったレンズ選びや治療計画を立ててくれるかが、治療の成功に繋がります。料金体系が明確で、追加費用についても事前にしっかりと説明があるかも確認しましょう。そして、万が一のトラブルに備えて「アフターフォローが充実しているか」も非常に重要です。カウンセリングを受け、費用だけでなく、こうした総合的な視点から比較検討することが、お子様にとって最善の選択をするための鍵となります。

オルソケラトロジー治療の基本的な流れ

オルソケラトロジー治療は、お子様の近視を抑制し、日中の裸眼視力を向上させる効果が期待できる優れた治療法です。しかし、実際に治療を始めるとなると、どのようなステップで進んでいくのか、不安に感じる保護者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。このセクションでは、初回の相談から治療後のフォローアップまでの一連の流れをステップごとに分かりやすく解説します。治療開始までにはいくつかの段階があり、それぞれで大切な検査や説明が行われますので、事前に流れを把握しておくことで、クリニックに足を運んだ際のイメージが湧き、安心して治療に臨めるでしょう。

ステップ1:適応検査の予約・カウンセリング

オルソケラトロジー治療の最初のステップは、クリニックへの問い合わせと適応検査の予約から始まります。ほとんどのクリニックでは、電話やウェブサイトを通じて予約を受け付けています。予約した日にクリニックを訪問すると、まずはオルソケラトロジーの治療法について医師や専門スタッフから詳しい説明を受けます。ここでは、治療の仕組みや期待できる効果、潜在的なリスクなどについてしっかりと理解を深めることが大切です。

カウンセリングの後には、お子様の目がオルソケラトロジー治療に適しているかを判断するための「適応検査」が行われます。この検査では、視力や近視・乱視の度数、角膜の形状、涙の量など、多岐にわたる項目が精密に測定されます。目の状態によっては治療が難しい場合もあるため、この適応検査は安全かつ効果的な治療を行う上で非常に重要なプロセスです。この段階で、費用や治療に関する疑問点、お子様の不安など、どんなことでも遠慮なく質問し、解消しておくようにしましょう。

ステップ2:お試し装用と装用練習

適応検査でお子様の目がオルソケラトロジー治療に適していると判断された場合、次のステップは「お試し装用」です。これは、実際にトライアル用のオルソケラトロジーレンズを装用し、治療の効果やレンズの使い心地を体験するための大切な期間です。まずクリニック内で、専門スタッフの指導のもと、レンズの正しい着脱方法や、毎日のケア(洗浄・保存)の方法について練習します。特にお子様の場合、自分でスムーズに着脱できるようになるまでには練習が必要ですので、時間をかけて丁寧に指導してもらいましょう。

その後、ご自宅にトライアルレンズを持ち帰り、1週間から2週間程度、実際に夜間装用を続けます。この期間中に、お子様が見た目の改善を実感できるか、レンズの装用感に問題がないか、保護者の方がケアを継続できるかなどを確認します。お試し装用期間中には、効果の確認や目の状態をチェックするために何度かクリニックでの診察が必要です。このステップを通じて、本格的な治療に進むかどうかの判断材料を十分に得ることができます。

ステップ3:本治療の開始とレンズ処方

お試し装用期間を通じて、お子様と保護者の方がオルソケラトロジー治療の継続を希望する場合、いよいよ「本治療の開始」となります。お試し装用の結果や、お子様の目の状態に合わせて、最終的なオーダーメイドのオルソケラトロジーレンズが発注されます。このレンズは、お子様一人ひとりの角膜の形状や近視の度数に合わせた最適なデザインで作製されるため、発注からクリニックに届くまでに一定の期間がかかることがあります。

新しいレンズがクリニックに届いたら、再度クリニックを訪れ、最終的なフィッティングの確認を行います。医師がレンズの装用状態や見え方を詳細にチェックし、問題がなければ本治療がスタートとなります。多くのクリニックでは、この「本治療開始」のタイミングで、レンズ代金を含む初期費用の支払いを求められることが一般的です。治療開始後も、レンズの正しい取り扱いと定期的なケアを継続することが、効果を維持し、目の健康を守る上で非常に重要となります。

ステップ4:定期検査によるアフターフォロー

オルソケラトロジー治療は、レンズを処方されて終わりではありません。治療開始後も、お子様の目の健康と治療効果を維持するために、定期的な検査とアフターフォローが不可欠です。一般的には、治療開始の1ヶ月後、そしてその後は3~4ヶ月ごとなど、クリニックによって定められたスケジュールで定期検査が行われます。

これらの定期検査では、視力矯正効果の確認はもちろんのこと、角膜に傷がついていないか、炎症などのトラブルが発生していないか、レンズのフィッティングに変化がないかなど、お子様の目の状態が詳細にチェックされます。特に、成長期のお子様の場合、目の状態も変化しやすいため、定期的な診察は安全性を確保する上で非常に重要です。万が一、何か問題が見つかった場合でも、早期に適切な対処ができるため、定期検査を必ず受けるようにしましょう。この継続的なサポート体制こそが、オルソケラトロジー治療を安全に、そして効果的に続けていくための鍵となります。

オルソケラトロジーの費用に関するよくある質問

オルソケラトロジー治療の費用は高額な自由診療のため、多くのご家庭で費用に関する疑問や不安を抱えていることと思います。これまでのセクションで費用の全体像や内訳、支払い方法について詳しく解説しましたが、ここではさらに踏み込んだ具体的な質問にお答えします。治療を検討する際に多くの患者さんや保護者の方々から寄せられる、よくある質問とその回答をご紹介します。これにより、費用面での疑問を解消し、安心して治療を検討できるようにお役立てください。

オルソケラトロジーレンズを破損・紛失した場合の追加費用は?

オルソケラトロジーのレンズは、就寝中に装着するため、破損や紛失のリスクが全くないわけではありません。もしレンズを破損したり紛失したりした場合の追加費用については、契約しているクリニックの保証制度によって大きく対応が異なります。

多くのクリニックでは、治療開始後1年以内など、一定の保証期間を設けています。この保証期間内であれば、無償で新しいレンズと交換してくれる場合や、通常よりも割引された価格で交換できる場合が多いです。しかし、保証期間を過ぎてからの破損や紛失、あるいはそもそも保証制度がないクリニックの場合には、レンズ代が実費でかかります。一般的には、片眼あたり4万円から6万円程度が目安となります。定額制プランの場合には、月額費用の中にレンズの交換保証が含まれていることが多く、万が一の際にも追加費用を抑えられるメリットがあります。契約前に必ず保証内容と期間、費用について詳しく確認することをおすすめします。

オルソケラトロジー治療を途中でやめた場合、返金はありますか?

オルソケラトロジー治療を途中で中止せざるを得なくなった場合の返金ポリシーは、クリニックによって大きく異なります。万が一、治療効果が得られない場合や、レンズの装用に慣れることができないといった理由で治療を中止する可能性があるため、事前に確認しておくことが非常に重要です。

一部のクリニックでは、治療開始後3ヶ月以内など、特定の期間内であれば、支払った費用の全額または一部を返金する制度を設けている場合があります。これは「返金保証」や「お試し期間保証」などと呼ばれていることがあります。しかし、このような返金制度を設けていないクリニックも少なくありません。契約する前に、必ずクリニックの返金規定について担当者から説明を受け、書面で確認するようにしてください。特に、初期費用が高額な一括払いプランを検討している場合は、返金の有無や条件をしっかりと把握しておくことが後悔しないためのポイントとなります。

左右で度数が違う場合、料金は変わりますか?

「左右の目の度数が異なる場合、オルソケラトロジーの費用も変わるのでしょうか」という疑問をよく耳にしますが、通常は料金が変わることはありません。

オルソケラトロジーの費用は、左右それぞれのレンズの度数に応じて変動するのではなく、「両眼の治療一式」として設定されているのが一般的です。これは、両眼の治療を行うことで初めて日中の裸眼視力を確保できるため、左右で異なる度数のレンズが必要であっても、一連の治療プロセスとして料金が設定されているためです。したがって、片方の目が近視、もう片方の目が乱視を伴う近視といったケースでも、同じ料金プランが適用されることがほとんどです。ただし、ごく稀に特殊な度数や条件で片眼のみの治療となる場合は料金体系が異なることもありますので、最終的にはクリニックで直接確認するようにしてください。

まとめ:子供のオルソケラトロジー費用は総額を理解し、家庭に合ったプランを選ぼう

オルソケラトロジー治療は、お子様の近視進行を抑制し、日中の裸眼生活を可能にするという大きなメリットがあるため、多くのご家庭で注目されています。しかし、費用が高額になりがちであるため、検討する際には初期費用だけでなく、定期的な検査費用やケア用品代、レンズ交換費用といったランニングコストを含めた「総額」で考えることが非常に大切です。

治療費の支払い方法には、大きく分けて「一括払い」と「定額制プラン」があります。それぞれにメリットとデメリットがあるため、ご家庭の経済状況やお子様の治療期間の見込みに合わせて、最適なプランを選ぶことが後悔しないための重要なポイントです。例えば、短期的な利用であれば一括払いが、長期的な安心感を求めるなら定額制プランが向いている場合があります。どちらのプランがお得になるか、シミュレーションを通じて比較検討することをおすすめします。

また、オルソケラトロジーの費用負担を軽減するためには、国の制度である「医療費控除」を賢く活用することが可能です。治療が医師の診断に基づく医療行為であるため、控除の対象となります。確定申告を行うことで、所得税の還付や住民税の軽減につながるため、領収書は大切に保管しておきましょう。ただし、健康保険や民間の医療保険は基本的に適用外となるため、注意が必要です。

費用面だけでなく、お子様が治療に適しているか、保護者の方の継続的なサポート体制が整っているか、そして何よりも信頼できる眼科を選ぶことが、治療を成功させる鍵となります。複数のクリニックでカウンセリングを受け、治療実績、説明の丁寧さ、料金体系の明確さ、アフターフォローの充実度などを総合的に比較検討し、お子様の目の健康のために最善の選択をしてください。