子どもの近視は放置すると進行しますが、『オルソケラトロジー』はコンタクトレンズの装用によってその進行を抑制できると考えられています。

就寝中に装用し、起床時には外して、日中は裸眼で過ごせるという便利な特徴がありますが、子どもに受けさせるとなると、親としてはなかなか一歩が踏み出せないものです。

この記事では、オルソケラトロジーが近視に効くしくみや子どもに合っている理由、メリットやデメリットを紹介します。

日本ではまだ詳しく知られていない比較的新しい治療法です。理解を深めて、子どもの近視の進行予防として検討する際の参考にしてください。

オルソケラトロジーとは

オルソケラトロジーとは、特殊なハードコンタクトレンズによる近視矯正です。

まずは、どのように効果が得られるのか、適応年齢やなぜ子どもの近視治療としておすすめなのかなどについて紹介します。

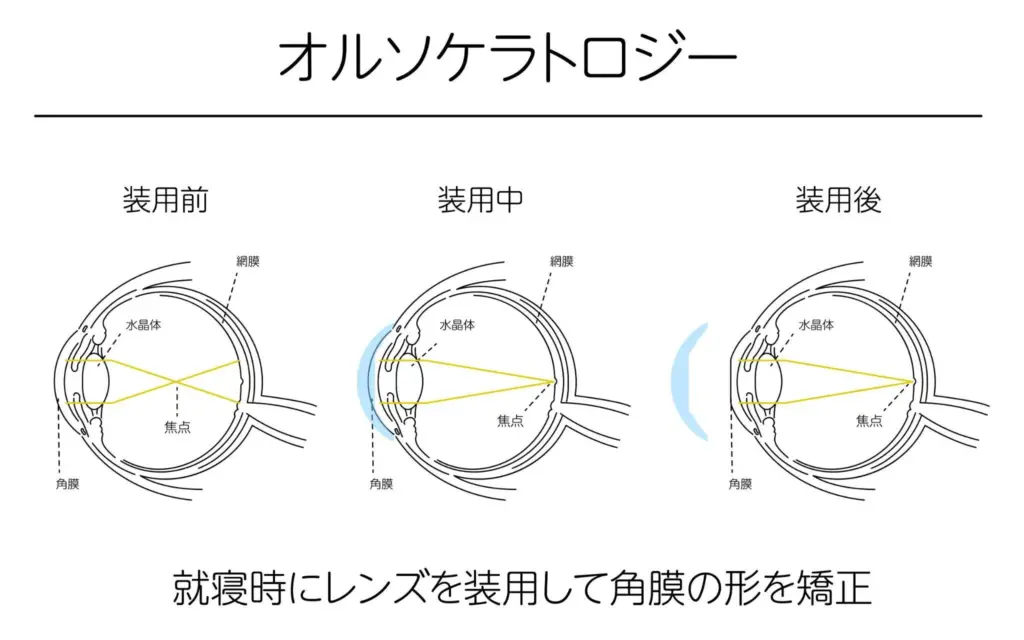

角膜に働きかける近視矯正

オルソケラトロジーとは、子どもの近視の中で一番多い『軸性近視』に効果が期待できる、角膜の形状を変化させて視力を回復する近視矯正法です。

近視とは近くは見えるのに遠くのものが見えにくい状態のことで、大きく分けて以下の2つがあります。

- 軸性近視……眼球の奥行きが長い=軸性が伸びるために起こる近視

- 屈折性近視……近くを見続けたためにピントが固まってしまう近視

軸性近視は眼軸(眼球の奥行き)が長いために網膜上でピントが合わせられない状態で、一度伸びた眼軸は短くできないため、進行を予防することで対応します。

オルソケラトロジーのレンズを就寝中に装用すると、角膜がレンズの特殊な形に沿って平坦化し、屈折を調整します。

起床時にレンズを外しても、しばらくその形状を維持するため、日中は裸眼の快適な視力で過ごすことができるというしくみです。

子どもの近視は増加傾向

子どもの近視が増加しているのは昨今の環境が大きな理由でしょう。

以下は近視になりやすい子どもの特徴です。

- 外遊びをあまりしない

- 夜更かし気味である・睡眠時間が十分ではない

- スマートフォンやタブレットを1時間以上続けている

- 学校の休み時間も外にあまり出ない

- 本を読むとき、30㎝以内まで目を近づける

- 親が近視である

令和7年の文部科学省の発表において、令和6年時点での裸眼視力1.0未満の子どもの割合は、小学校で3割を超え、中学校で6割程度、高等学校で7割程度という結果が出ています。

近視は進行するため、気付いたら早めに進行を抑制する必要があります。

何歳から治療できる?

オルソケラトロジーの適応対象年齢は2017年12月にガイドラインの見直しが行われ、適応対象年齢の制限がなくなっています。

オルソケラトロジーはアメリカでは30年以上も研究されており、ヨーロッパCEマーク認可や米国FDA認証など、世界64ヶ国で認められています。

日本でも2009年に治療用コンタクトレンズとして厚生労働省で認可され、この度年齢制限もなくなるなど、信頼性が証明された治療法として、患者が今後増えていくでしょう。

なお、近視は6歳頃から成長とともに進行することが多いため、治療を始めるとしたら小学校低学年からが望ましいでしょう。

もちろん、その前に近視の兆候が見られたら、その時点でオルソケラトロジーを検討することをおすすめします。

近視の子どもの選択肢が増える

近視の場合、パイロットや警察官・自衛官・消防士・宇宙飛行士・電車運転手など、裸眼での視力に一定の規定がある職業を選択できない可能性があります。

また、自動車免許が必要な職種の場合は、一般的な生活で使用する場合とは異なり、視力に制限が付けられる場合があります。

オルソケラトロジーを子どものうちから行っていると、成長期が終わるまでの間、近視の進行を緩やかにする効果が期待できます。

将来の選択肢を増やすためにも、子どものうちから行うオルソケラトロジーがおすすめです。

保険適用される?

オルソケラトロジーは保険の適用されない自由診療となりますが、確定申告をすれば医療費控除を受けられます。

また、クリニックによっては、初期費用を抑えてオルソケラトロジーを始めやすい定額制を導入しているところもあります。

初年度にできるだけ負担をかけないプランやクリニック独自のプランなど、選択肢の多い自由診療ならではの費用設定ができるのもオルソケラトロジーの魅力でしょう。

子どもがオルソケラトロジーを選ぶメリット

オルソケラトロジーは大人も受けられる治療法ですが、実際は患者の約7割が小学生から高校生で構成されています。

子どもがオルソケラトロジーを選ぶメリットを紹介します。

年齢が低いほど効果が出やすい

子どもの柔らかい角膜はハードコンタクトレンズの装用によって形状を変えやすいため、大人より効果が出やすくなっています。

オルソケラトロジーは別名『角膜矯正療法』や『角膜コルセット矯正』とも呼ばれています。

子どもの近視進行を抑制できる

オルソケラトロジーには、近視の進行を緩やかにする効果が期待されています。

近視とは、遠くを見たときの焦点が網膜に届かないために見えづらくなる状態で、その誤差を埋めようとして眼軸が伸びると考えられています。

メガネやコンタクトレンズでも視力は改善しますが、目そのものは球体のため、見たいものにはピントがあっても周りはぼやけてしまい、周辺のボケによって近視は進行します。

オルソケラトロジーは矯正した角膜によって裸眼時の遠くを見る視力が改善され「眼軸が伸びる=近視が進行する」のを抑制する効果が期待できます。

破損・ズレなどが生じない

オルソケラトロジー治療では起床時にレンズを外しても角膜の形をしばらく維持するため、日中は裸眼で快適に過ごせます。

そのため、コンタクトレンズやメガネをしていると楽しみにくいスポーツ中も気にする必要がありません。

メガネの着け外しやコンタクトの乾燥によるゴロつきの煩わしさ、または破損やズレの心配などからも解放されます。

日中にメガネやコンタクトレンズのいらない生活が送れることは、オルソケラトロジーの最も大きな特徴といえるでしょう。

日中のトラブルの心配がない

メガネやコンタクトレンズの場合、親の目が届かない場所で起こるトラブルが心配な人は多いでしょう。

その点オルソケラトロジーの場合は普段は裸眼であり、レンズを持ち出していないため破損や紛失の心配もありません。

親が管理できる

オルソケラトロジーは就寝中に装用し、着けたり外したりは自宅で行われるため、親の目が届き管理が容易です。

装着脱のサポートやレンズのケアが親の管理の元に行えるのは、オルソケラトロジーのメリットです。

手術がいらない

オルソケラトロジーはコンタクトを装用する治療のため侵襲性がなく、視力を矯正するために外科手術が必要ありません。

そもそも、レーシックやICL(眼内コンタクトレンズ)などの屈折矯正手術は未成年は受けられない治療です。

外科手術が怖い・子どもにもできる治療がいいなど、近視治療が不安な場合の選択肢として、オルソケラトロジーはおすすめです。

中止すれば元に戻せる

オルソケラトロジーはハードコンタクトレンズの装用で角膜の形状が変わりますが、装用を中止すれば約1ヶ月程度で元に戻すことが可能です。

オルソケラトロジーのレンズは1週間〜1ヶ月ほど装用を続けると、裸眼になっても一般的に8〜36時間程度は効果が持続するようになります。

毎日就寝中に6時間以上装用しないと効果が十分に得られない治療ですが、装用し始めて1週間程度経つ頃には、1日くらいつけ忘れても急に効果がなくなることはありません。

例えばレーシックは角膜を削る手術のため、手術前の状態に戻すことはできません。

しかしオルソケラトロジーの場合、裸眼で36時間程度視力が保てるようになっても、装用をやめれば1ヶ月ほどで角膜は元の状態に戻せます。

手術でリスクを感じる人にとってこの可逆性は、大きなメリットといえます。

子どものオルソケラトロジーのデメリット

治療を検討する場合は、メリットとデメリットの両方を正しく理解することが必要です。

オルソケラトロジーのデメリットを紹介します。

角膜感染症のリスクがある

オルソケラトロジーのレンズに限らず通常のコンタクトレンズにも言えることですが、レンズの十分な清潔が保たれていないと、角膜感染症を引き起こすリスクが高まります。

オルソケラトロジーを始める際、クリニックから専用の洗浄液やケースなどが提供されるため、指示に従った適切なレンズケアを行い、感染症のリスクを減らしましょう。

定期的な検査が必要

オルソケラトロジーを行う際の定期検診は義務のため、指示通りの頻度で必ず検診を受けましょう。

オルソケラトロジーでは、装用し始めたときに様子を見ながら頻繁に受ける定期検診と、2年目から3ヶ月に1回の頻度で受ける定期検診があります。

視力検査や就寝時のレンズ位置、診察で目の傷の有無、レンズの傷や汚れを見たうえでのレンズの交換時など、さまざまな重要事項を確認します。

定期検査は感染症の早期発見にもつながるため、頻度を守って受けましょう。

強度近視の矯正には向かない

オルソケラトロジーの適応となるのは中等度(屈折度:-4.0D)までの中等度近視で、強度近視(屈折度数:-6.0D超・眼軸長:直径26.5mm以上)は一般的に適応ではありません。

一般的なオルソケラトロジーのレンズでは、強度近視の矯正を行っても満足できる視力を得られない可能性が高くなるためです。

クリニックによっては対応できるレンズを用意しているところも最近はあるようですが、利用の際は事前に注意事項やデメリットなどを十分に確認の上で検討しましょう。

視力が安定するには時間がかかる

オルソケラトロジーのレンズの装用を始めてから視力が安定するには約1週間〜1か月ほどの時間がかかります。

日によって見えたり見えなかったりすることや、夕方辺りに見えづらくなるなどの症状が見られますが、継続していくうちに徐々に安定し、裸眼での効果時間も長くなっていきます。

正しいレンズ管理が必要

オルソケラトロジーのレンズを適切に使用するには、正しいレンズ管理が必要です。

以下は、正しいレンズ管理のためのポイントです。

- レンズを扱う前には必ず石鹸で手を洗う

- 爪は短く切り、先を滑らかにする

- レンズは装用前も装用後も洗う

- レンズを洗う際は指の腹でこすり洗いする

- 装用中は目を強くこすったり圧迫したりしない

- レンズの保存の際は専用の保存液を使用する

- 2週間に1回はタンパク質除去剤で浸け置きする

- レンズケースは3ヶ月毎に新品と交換

オルソケラトロジーのレンズは、リバースカーブと呼ばれる溝のようなカーブが輪状に入っていて汚れが溜まりやすく、専用の洗浄剤できちんとこすらないと落ちません。

レンズの取り扱いに関しては装用が始まる前にクリニックから指導があるため、よく聞いておきましょう。

また、レンズのケア用品はクリニックで用意された専用のものを使用してください。

6時間以上の睡眠が必要

オルソケラトロジーで効率的に結果を出すには、毎晩6時間以上の装用が必要です。

角膜の形状を変えるには、毎日必要な時間をかけて角膜を矯正する必要があります。

また、睡眠不足や睡眠の質が悪いと近視の進行が促進するといわれています。

なるべく良い結果を出すために、良い睡眠と継続性を確保しましょう。

オルソケラトロジーは親の協力が不可欠

子どもがオルソケラトロジーを始める際は、親がしっかりとケアの方法を理解して管理する必要があります。

また、実際に治療を受ける子どもにも、オルソケラトロジーの必要性や注意点を理解させることも大切です。

子どもが自覚して自分でしっかりケアや管理ができるようになるまでは、親の協力と見守りが必要です。

まとめ

オルソケラトロジーの患者は約7割が小学生から高校生です。子どもが小さく自己管理が難しいうちは、ケアや管理はほとんどを親御さんが行うことになるでしょう。

オルソケラトロジーは侵襲性がなく、外科手術のような恐怖や不安を感じにくいため、子どもにおすすめの治療法です。

大阪市鶴見区の『大阪鶴見まつやま眼科』では、自由診療であるオルソケラトロジー治療がスタートしやすいよう、定額プランを導入しております。

手厚いレンズ保証によって、定額以外の追加費用が発生しにくいプランになっています。

子どもの近視は早期発見、早期治療が有効です。子どもの視力が気になっている、学校の検診で注意されたなど、心配事がございましたら、『大阪鶴見まつやま眼科』に一度ご相談ください。