オルソケラトロジーは、寝ている間に特殊な形のコンタクトレンズを装着することで、角膜のカーブを変化させて乱視や近視を矯正する、非侵襲的な視力矯正治療です。

日中は裸眼で良好な視力が得られ、小学校低学年の子どもでも可能な治療法ですが、リスクや副作用もあるため、後悔をしないよう理解を深めて検討することが大切です。

この記事では、オルソケラトロジーの効果や副作用・メリットやデメリット、考えられる合併症などを紹介します。

視力回復の治療にオルソケラトロジーを検討している人は、ぜひ最後までお読みください。

オルソケラトロジーの効果とは

オルソケラトロジーは、ハードコンタクトレンズを就寝時に装着し、圧迫によって角膜のカーブの形状を変化させることで近視や乱視を矯正し、視力を改善する治療法です。

装用するとレンズの圧迫によって角膜を平坦化し、網膜の前で結ばれてしまう焦点を網膜上で合わせるように矯正します。

起床後にレンズを外しても角膜が圧迫された形状が維持されるため、日中は裸眼でも矯正された視力によって快適に生活することができます。

オルソケラトロジーのレンズは、複数の特殊なカーブから成り立っている、酸素透過性のハードコンタクトレンズです。

200種類以上あるトライアルレンズの中から患者さんに合うテストレンズを医師が選び、1週間程度装用した後に結果を見てからレンズを決定・作成します。

しっかりと角膜を矯正するため「角膜矯正療法」や「角膜コルセット矯正」とも呼ばれています。

オルソケラトロジーの安全性は?失明のリスクはある?

オルソケラトロジーで使用されるレンズは、米国FDA認証やヨーロッパCEマーク認可によって世界各地で長年使用され、日本でも2009年に厚生労働省からの認可を受けています。

安全性は長い歴史や厚生労働省の認可が裏付けていますが、コンタクトレンズの洗浄やケアを怠るなど誤った取り扱いによって失明を招く危険性がないとはいえません。

しかし、日頃のケアをしっかり行い定期的な受診や眼科医の指示に従って適切にレンズを使用すれば、問題なく治療を進めることが可能です。

オルソケラトロジーに向いている人・いない人

オルソケラトロジーは向き不向きがあるため、使用を検討する前にまず確認してみましょう。

オルソケラトロジーでは以下の人は治療の対象外です。

- 円錐角膜

- 重症のドライアイ

- 角膜や結膜に疾患がある

- 定期検診に通えない

そしてその他にも向き・不向きがあります。

オルソケラトロジーに向いている人は以下です。

- 6歳以上で中等度(-4D程度)までの近視・軽度の乱視

- 近視の進行を抑制したい子ども

- 裸眼でスポーツをしたい

- 角膜のカーブが極端でない

また、不向きの人・避けた方がいい人は以下です。

- 妊娠中・授乳中・妊娠する可能性がある

- レーシック・屈折矯正手術を受けたことがある

- 適切なレンズケアができない(患者さんが子どもの場合は保護者)

- 視力の変化があった場合でも仕事を中止できない職業に就いている

オルソケラトロジーを選択する前にまず向いているかどうかを確認しておくことは重要です。詳しくは医師に相談してみましょう。

オルソケラトロジーの副作用

オルソケラトロジーで後悔しない治療をするには、副作用について理解しておくことも大切です。

オルソケラトロジーの副作用について紹介します。

ハロー・グレア現象

オルソケラトロジーの副作用には、暗いところや夜間に光が滲んで見えたり眩しく感じたりするハロー・グレア現象が起こることがあります。

子どもに比べ大人の方がなりやすく、治療が進むにつれて慣れて気にならなくなる場合が多いですが、夜間の運転や仕事への影響には注意しましょう。

視力が安定しない時期がある

オルソケラトロジーは、治療を継続することが裸眼での良好な視力の持続につながるため、最初のうちは夕方あたりから見えづらくなったり、日によって見え方が変動したりすることもあります。

近視度が強い人や年齢による角膜の硬さがある人によく見られる傾向ですが、治療を継続していくうちに視力の不安定さは改善していくため、忘れずに装用しましょう。

乱視を強く感じることがある

近視の他に強い乱視がある場合、オルソケラトロジーによって近視が改善することで、今まで気にならなかった乱視を強く感じることがあります。

しかしそのまま治療を継続すると、乱視に対しても効果が見られる場合があります。

乱視に対してオルソケラトロジーを行うかの判断については眼科医が判断しますが、事前の検査で乱視があるかどうかは分かっているため、医師の指示に従いましょう。

オルソケラトロジーのメリット

オルソケラトロジーを受けて後悔しないように副作用やデメリットを知ることは大切ですが、同様にメリットも知っておくと、検討する際のよい材料となります。

オルソケラトロジーのメリットについて紹介します。

近視の進行を抑制

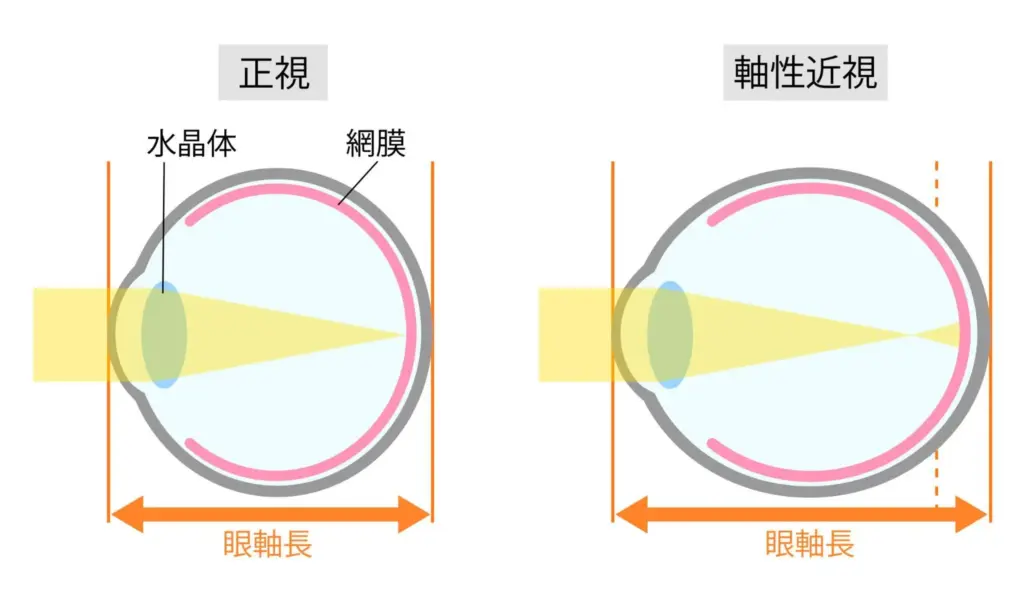

子どもの近視の原因で最も多い軸性近視は眼軸(目の奥行き)が伸びることで進行しますが、オルソケラトロジーを続けることで近視の進行を抑制する効果が期待できます。

軸性近視は近くのものを見る際に網膜の手前でピントが合ってしまうため、網膜上でピントを合わせようとして眼軸が伸びていくことで進行します。

また、子供の成長が止まると近視の進行もほぼ止まるため、成長期の間にオルソケラトロジーを行い矯正することで、近視進行を抑制する効果があると考えられています。

適応年齢が幅広い

オルソケラトロジーのおおよその対象年齢は6〜65歳程度といわれていますが、実は年齢制限はありません。

そのため本来なら6歳以前から適応できるため、ケアが自分でできない子どもでも保護者の協力のもとで治療が可能です。

子どもの角膜は大人よりも柔らかく、オルソケラトロジーの効果が一層高まるため、6歳より前に近視に気づいたら早めに受診して治療を検討することをおすすめします。

侵襲性がない

オルソケラトロジーでは外科手術がいらないため、侵襲性がありません。

近視矯正の外科手術にはレーシックとICL(眼内コンタクトレンズ)がありますが、例えば角膜を削るレーシックのような手術は、あとで元に戻すことはできません。

オルソケラトロジーはレンズの装用を中止すると、個人差もありますが1か月もすれば角膜が元の状態に戻ります。

その後はメガネや通常のコンタクトレンズなどへの治療方法の変更も可能です。

日中はメガネをかけなくていい

オルソケラトロジーは就寝中にレンズを装用することで視力が矯正されるため、日中はメガネもコンタクトレンズも必要なく、裸眼で過ごせます。

メガネ装着やコンタクトレンズ装用が難しい激しいスポーツや仕事なども裸眼で快適に行えます。

1週間ほど継続治療を行った場合、レンズを外した後は8〜36時間ほど効果が持続するため、日中を過ごすには十分でしょう。

オルソケラトロジーのデメリット

オルソケラトロジーで後悔しないためには、デメリットをしっかり把握しておく必要があります。

オルソケラトロジーのデメリットを紹介します。

連続装用が必要

オルソケラトロジーではレンズの装用を中止すると治療前の状態に戻るため、効果を得るには毎日6時間以上の連続装用が必要です。

レンズの効果持続は長期に渡るものではないため、一定期間が過ぎると角膜は元に戻ります。

治療をやめると元に戻せるのはメリットではありますが、治療を続ける場合は基本的に毎日忘れずに装用しましょう。

強度の近視・乱視は矯正が難しい

オルソケラトロジーは強度の近視・乱視に対しては適応できない場合があります。

オルソケラトロジーの適応は軽度〜中等度の近視と軽度の乱視ですが、最近では中等度の乱視に対応したレンズも開発されています。

しかしそれ以上の強い近視・乱視となるとオルソケラトロジーの適応ではありません。

強度近視・乱視の場合の治療法はメガネやコンタクトレンズ・外科手術などを検討しましょう。

定期検診が必要

オルソケラトロジーを行う場合、3~4月に1回の定期検診が必須です。

オルソケラトロジーのレンズは特殊な形をしているため汚れや傷が付きやすく、それが原因で角膜が傷つく場合があります。

また、視力の変化に合わせてレンズの度数調整も必要です。

これらを確認しトラブルを未然に防ぐため、定期検診は必ず受けなければいけません。

保険適用外のため自由診療になる

オルソケラトロジーは基本的に自費診療となるため、クリニックにより費用設定には違いがあります。

一例として、大阪市鶴見区の『大阪鶴見まつやま眼科』での費用を紹介します。

『大阪鶴見まつやま眼科』で導入しているのは、以下のような定額プランです。

| 初期費用 | 月額利用料 | 度数・破損 交換保証 | 紛失・保証外 レンズご負担金 | |

|---|---|---|---|---|

| 片眼 プラン | 33,000 円 | 4,400 円 | 無 料 片眼:1年に1枚まで 両眼:1年に2枚まで | 1枚目 22,000 円 2枚目以降 33,000 円 |

| 両眼 プラン | 7,700 円 |

オルソケラトロジーが原因で合併症に罹患した場合、その治療費は自由診療として計算されます。

また、その他の費用として以下の負担があります(税込)。

- 適応検査 5,500円(ご予約時にお支払いいただきます)

視力や角膜形状解析などを行い、患者さんひとりひとりに合ったレンズの選択を行います。実際にレンズを装用していただき、フィッティングチェックを行います。 - 2年目以降の年間管理費 22,000円/年

1年に4回の定期診察・検査代を含みます。

※ 定期診察・検査以外の診療が必要になった場合は、別途費用がかかります。 - ケア用品代

オルソケラトロジー専用製品を院内で販売しております。

自由診療と保険診療は同じ日に受けられないという決まりがあるため、他の(保険診療の)疾患のための受診を同日に行うと、保険診療の疾患も自由診療の10割負担となります。

また、オルソケラトロジーが原因で合併症になった場合の治療費も、自由診療として計算されます。

オルソケラトロジーは高額療養費制度の対象にはなりませんが、確定申告の医療費控除制度の対象となります。

オルソケラトロジーの合併症

オルソケラトロジーのレンズは、取り扱いや毎日のメンテナンスには注意が必要です。

オルソケラトロジーで起こることがある合併症とその症状や注意点などは以下の通りです。

- 角膜炎

- 重篤な視力障害や失明に至る場合も

- 激痛・異物感

- 角膜上皮障害

- 角膜の表面がレンズによって傷つくことで発症

- レンズの取り外しに注意が必要

- 強い疼痛・流涙・異物感・充血・目やに

- 角膜内皮障害

- 角膜内皮細胞が減る。この細胞は二度と再生しない

- 視力低下の末、角膜移植が必要になる場合がある

- 角膜が濁る・かすみ目・激痛

- 巨大乳頭結膜炎

- レンズやレンズケースの汚れによるアレルギー

- 目の異物感・痒み・充血・目やになどが症状

- 角膜潰瘍

- 角膜表面がクレーター状に陥没、角膜が薄くなる

- ドライアイやまつ毛などによる外傷が原因

- 放置すると角膜に穴が開く

- 違和感・目が赤くなる・目やに・痛み・流涙

合併症の多くは取り扱いやメンテナンスによるトラブルが原因のため、それらを適切に行うことで予防可能です。

これらの症状が見られた場合は早急に眼科を受診してください。

オルソケラトロジーの合併症を防ぐには

オルソケラトロジーで使用するレンズは、通常のレンズと形状が異なるため洗浄しにくいことがあります。

通常のコンタクトレンズは単焦点レンズといい、単純なカーブで成り立っていますが、オルソケラトロジーのレンズはリバースカーブと呼ばれる溝のようなカーブが輪状に走っています。

そこに汚れが溜まりやすく、指でこすってもきれいにするのは至難の業です。

合併症を防ぐには、汚れはもちろんのこと、微生物の除去も目的としたクリーナーでの擦り洗いや塩素系タンパク除去剤で浸け置きするのがおすすめです。

取り扱いを正しく、衛生的にすることは合併症を防ぐことにつながりますが、もし充血や痛み・異物感などが現れたら早急に受診しなければいけません。

オルソケラトロジーで初めてコンタクトレンズを扱うという人も少なくないでしょう。

医療機関でレンズケアの指導を受けて、毎日しっかり洗浄するよう習慣づけ、合併症を防ぎましょう。

オルソケラトロジーで後悔しないためには

オルソケラトロジーで後悔しないためには、効果やメリットのみを見るのではなく、副作用や危険性・デメリットも理解して正しく使うことが必要です。

オルソケラトロジーは長年の実績があり厚生労働省にも認可されている治療法です。

正しい取り扱いと適切なケアが、後悔するような事態を避けることにつながります。

まとめ

オルソケラトロジーで後悔しないために、良い面もそうでない面も詳しく紹介しました。

自由診療のため、治療を検討する前に諸々を確認して納得のいく判断をしたい人は多いでしょう。

大阪市鶴見区の『大阪鶴見まつやま眼科』では、レンズの破損や紛失に対しての保証があり、費用を抑えて治療をスタートしやすい定額制プランを導入しています。

費用負担の心配を軽くして、治療に専念できるよう、まずは一度ご相談ください。

Web予約をお待ちしております。