「糖尿病と診断されたけれど、目にどんな影響があるの?」

「最近、少し目が見えにくくなった気がする…」

糖尿病を抱える患者さんの中には、このような不安をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。糖尿病は、全身の血管にダメージを与える病気ですが、特に影響を受けやすいのが「目」です。そして、糖尿病が原因で目に起こる合併症の中で、最も重篤なものの一つが「糖尿病網膜症」です。

糖尿病網膜症は、初期段階では自覚症状がほとんどなく、静かに進行していきます。そして、気づいた時には視力が大幅に低下し、最悪の場合、失明に至ることもある非常に恐ろしい病気です。実際に、日本における成人の失明原因の上位を占めています。

しかし、ご安心ください。糖尿病網膜症は、早期に発見し、適切な治療を継続すれば、良好な視力を維持できる可能性が高い病気でもあります。

この記事では、糖尿病網膜症について不安を抱える患者さんやそのご家族に向けて、詳しく、そして分かりやすく解説していきます。

この記事を最後までお読みいただくことで、糖尿病網膜症への正しい知識が身につき、ご自身の目を守るための具体的な行動が明確になります。もしあなたが糖尿病と診断されているなら、この記事は「まだ大丈夫」ではなく「今すぐ行動する」ための大切なきっかけになるはずです。大切な視力を未来へつなぐために、ぜひご一読ください。

糖尿病網膜症とは?失明につながる三大合併症の一つ

糖尿病網膜症は、糖尿病の「三大合併症(網膜症・腎症・神経障害)」の一つです。カメラで例えるならフィルムの役割を果たす、目の奥にある「網膜」という組織が、高血糖によってダメージを受けることで発症します。

網膜には、物を見るために非常に重要な、細い血管(毛細血管)が張り巡らされています。血糖値が高い状態が長く続くと、この細い血管が少しずつ傷つき、変形したり、詰まったり、出血したりします。その結果、網膜に酸素や栄養が十分に行き渡らなくなり、視力に深刻なダメージを与えてしまうのです。

この病気の最も恐ろしい点は、初期にはほとんど自覚症状がないことです。「見え方がおかしい」と感じた時には、すでにある程度進行してしまっているケースが少なくありません。だからこそ、糖尿病と診断されたら、自覚症状がなくても定期的に眼科を受診することが何よりも重要になります。

糖尿病網膜症の原因は「高血糖」

糖尿病網膜症を引き起こす直接的な原因は、長期間にわたる「高血糖」です。

血液中のブドウ糖が過剰になると、血管の壁を構成している細胞に様々な悪影響を及ぼします。具体的には、以下のようなプロセスで網膜の血管が傷ついていきます。

- 血管の壁がもろくなる:高血糖は血管の壁を傷つけ、血液の成分が漏れ出しやすくなります。これにより、網膜にむくみ(浮腫)が生じたり、小さな出血(点状・斑状出血)が起こったりします。

- 血管が詰まる:血液がドロドロになり、血管が詰まりやすくなります。血管が詰まると、その先の網膜に酸素や栄養が届かなくなってしまいます。

- 新生血管の発生:酸素不足に陥った網膜は、SOS信号として「血管内皮増殖因子(VEGF)」という物質を放出します。この信号に反応して、酸素を補おうと新しい血管(新生血管)が生まれます。しかし、この新生血管は非常に脆く、簡単に出血したり、増殖膜という悪い膜を形成したりします。

この「新生血管」の発生が、糖尿病網膜症を重症化させ、失明のリスクを飛躍的に高める最大の要因となります。高血糖の状態が続けば続くほど、網膜症を発症し、進行するリスクは高まります。また、高血圧や脂質異常症(高コレステロール血症など)を合併していると、さらに網膜症の進行を早めることが知られています。

糖尿病網膜症の症状とステージ

糖尿病網膜症は、進行の度合いによって大きく3つの段階に分けられます。それぞれの段階で網膜の状態や自覚症状が異なります。

1. 単純糖尿病網膜症(初期)

網膜の状態:

高血糖によるダメージで、網膜の細い血管に小さなこぶ(毛細血管瘤)ができたり、小さな出血(点状・斑状出血)や、血液中のタンパク質や脂肪が漏れ出てシミ(硬性白斑)ができたりします。この段階ではまだ血流の障害は軽度です。

自覚症状:

ほとんどありません。視力も正常なことが多いため、患者さん自身が目の異常に気づくことはまずありません。この段階で発見できるかどうかは、定期的な眼底検査を受けているかにかかっています。

2. 増殖前糖尿病網膜症(中期)

網膜の状態:

血管のダメージがさらに進み、多くの血管が詰まり始めます。これにより、網膜の広範囲で酸素不足(虚血)が起こります。眼底検査では、血管が詰まった部分を示す「軟性白斑」や、血管の異常な走行が見られるようになります。

自覚症状:

この段階でも、まだ自覚症状がないことが多いです。しかし、網膜の中心部である「黄斑」にむくみ(黄斑浮腫)が生じると、視力が低下したり、物が歪んで見えたりすることがあります。かすみ目(霧視)を感じる方もいます。

3. 増殖糖尿病網膜症(後期・重症)

網膜の状態:

広範囲の酸素不足を補うために、網膜や硝子体(しょうしたい:眼球の中のゼリー状の組織)に向かって、もろくて破れやすい「新生血管」が伸びてきます。この新生血管が破れると、硝子体の中で大出血(硝子体出血)を起こします。また、新生血管とともに増殖膜という線維組織が作られ、これが網膜を引っ張ることで牽引性網膜剥離を引き起こすことがあります。さらに、新生血管が目の排水口(隅角)を塞いでしまい、眼圧が急激に上昇する血管新生緑内障という重篤な状態になることもあります。

自覚症状:

この段階になると、はっきりとした自覚症状が現れます。

- 飛蚊症:目の前に黒い点やゴミのようなものが飛んで見える。硝子体出血の初期症状です。

- 急激な視力低下:硝子体出血が大量に起こると、目の前が真っ暗になり、ほとんど見えなくなります。

- 視野の欠損:網膜剥離が起こると、カーテンがかかったように一部が見えなくなります。

- 目の痛み・充血:血管新生緑内障を発症すると、激しい目の痛みや頭痛、吐き気を伴います。

増殖糖尿病網膜症は、失明に直結する非常に危険な状態であり、緊急の治療が必要となります。

当院で行う主な検査

大阪市鶴見区の大阪鶴見まつやま眼科では、糖尿病網膜症の診断と進行度の判定、治療方針の決定のために、以下のような検査を行います。

- 視力検査:最も基本的な検査です。網膜の中心部である黄斑の状態を把握する指標になります。

- 眼圧検査:眼球の硬さを測定します。血管新生緑内障の発見に重要です。

- 眼底検査:点眼薬で瞳孔を開き(散瞳)、検眼鏡や眼底カメラを使って、網膜の血管や出血、むくみの状態を直接観察します。糖尿病網膜症の診断に必須の検査です。※検査後4〜5時間は、光がまぶしく感じたり、ピントが合いにくくなるため、車やバイクの運転はできません。

- 光干渉断層計(OCT)検査:網膜の断面図を撮影する検査です。特に、視力に重要な黄斑部のむくみ(黄斑浮腫)の有無や程度を、非常に詳細に調べることができます。治療効果の判定にも用いられます。

- 蛍光眼底造影検査:腕の血管から造影剤を注射し、眼底カメラで網膜の血管の血流状態を連続撮影する検査です。血管が詰まっている場所や、血液が漏れている場所、新生血管の有無などを正確に把握することができます。治療方針を決める上で非常に重要な検査です。

糖尿病網膜症の治療法

糖尿病網膜症の治療は、病状の進行度によって異なります。全ての治療の基本となるのは、原因である糖尿病そのものをコントロールすることです。

1. 血糖コントロール(全ての段階で必須)

治療の基本であり、最も重要なのが内科での良好な血糖コントロールです。食事療法、運動療法、薬物療法を適切に行い、血糖値を安定させることが、網膜症の発症予防、進行抑制につながります。HbA1cの目標値を主治医と相談し、維持していくことが大切です。ただし、急激に血糖値を下げると、一時的に網膜症が悪化することがあるため、内科医と眼科医の連携のもと、慎重にコントロールを進める必要があります。

2. レーザー光凝固術

増殖前網膜症の一部や、増殖網膜症に対して行われる治療法です。レーザーを網膜の酸素不足に陥った部分に照射し、新生血管の発生を防いだり、すでにある新生血管を縮小させたりする効果があります。また、黄斑浮腫に対して、むくみの原因となっている血液の漏れを抑えるために行うこともあります。

目的:病状の進行を抑制し、失明を防ぐことが目的です。失った視力を回復させる治療ではありません。

方法:点眼麻酔を行い、専用のコンタクトレンズを目に乗せてレーザーを照射します。通常、外来で治療可能です。

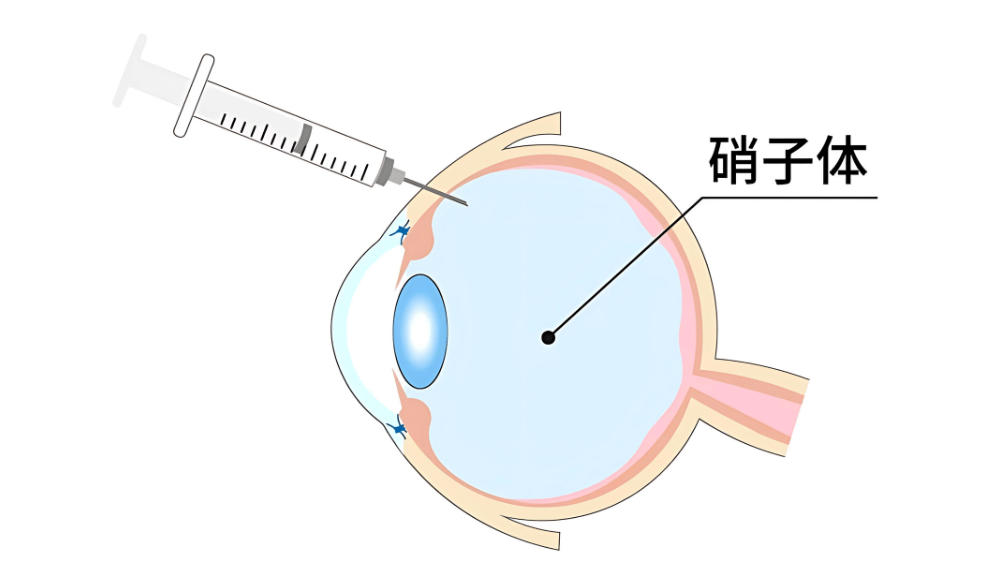

3. 抗VEGF薬硝子体内注射

近年、治療の主流となっている方法です。新生血管の発生や成長を促すVEGF(血管内皮増殖因子)という物質の働きを直接抑える薬(抗VEGF薬)を目の中に注射します。この治療は、糖尿病黄斑浮腫による視力低下の改善や、増殖網膜症における新生血管の活動性を抑えるのに非常に高い効果を発揮します。

目的:黄斑浮腫を改善し視力を向上させる、新生血管を鎮静化させ出血や網膜剥離のリスクを減らすことが目的です。

方法:目の周りを消毒し、点眼麻酔をした上で、非常に細い針で白目の部分から眼球の中心部(硝子体腔)に薬を直接注射します。治療は短時間で終わります。

4. 硝子体手術

重症化した増殖糖尿病網膜症が対象となる、最終的な治療手段です。

対象となる状態:

- 長期間吸収されない硝子体出血

- 網膜を引っ張る増殖膜によって引き起こされた牽引性網膜剥離

方法:眼球に小さな穴を3〜4か所開け、そこから細い器具を挿入します。出血や濁ってしまった硝子体、網膜を引っ張る増殖膜を取り除き、剥がれた網膜を元に戻す手術です。近年は手術機器の進歩により、患者さんの負担も少なくなり、日帰りで行う施設も増えています。

大切な視力を守るために、今できること

糖尿病網膜症は、進行すると失明の危険がある恐ろしい病気ですが、適切な対策を講じることで、そのリスクを大幅に減らすことができます。

1. 内科での血糖・血圧・脂質の管理

最も重要なのは、糖尿病網膜症の根本原因である高血糖の改善です。内科の主治医の指示に従い、食事療法、運動療法、薬物療法をきちんと継続しましょう。また、高血圧や脂質異常症も網膜症を悪化させる要因です。これらの生活習慣病も併せてしっかりと管理することが、目の健康を守ることにつながります。

2. 定期的な眼科受診

これが何よりも大切です。

糖尿病と診断されたら、自覚症状がなくても、必ず定期的に眼科を受診し、眼底検査を受けてください。

- 糖尿病と初めて診断された方:すぐに一度、眼科を受診してください。

- 網膜症がない、または初期(単純網膜症)の方:医師の指示によりますが、通常は4~6か月に1回の検査が必要です。

- 網膜症が進行している方:1〜3か月に1回など、より頻繁な検査と治療が必要になります。

早期発見・早期治療が、あなたの視力を守るための最大の鍵です。自己判断で通院を中断することだけは、絶対に避けてください。

3. 禁煙

喫煙は血管を収縮させ、血液の流れを悪化させるため、網膜症を進行させる大きなリスク因子です。糖尿病の患者さんは、必ず禁煙を心がけてください。

まとめ:不安を感じたら、すぐに眼科へご相談ください

今回は、糖尿病網膜症の原因から症状、検査、最新の治療法までを詳しく解説しました。

【この記事のポイント】

- 糖尿病網膜症は高血糖が原因で網膜の血管が傷つく病気。

- 初期は自覚症状がほとんどなく、静かに進行する。

- 進行すると硝子体出血や網膜剥離を起こし、失明に至る危険がある。

- 治療の基本は内科での良好な血糖コントロール。

- 眼科では進行度に応じてレーザー治療、注射、手術などを行う。

- 最も重要なのは、自覚症状がなくても定期的に眼科で検査を受けること。

糖尿病網膜症は、患者さん自身の「自己管理」と、内科医・眼科医との「連携」が非常に重要な病気です。少しでも目に不安を感じる方はもちろん、現在、特に症状がないという方も、糖尿病と診断されているのであれば、手遅れになる前に、ぜひ一度お近くの眼科専門医にご相談ください。

定期的な検査を受け、ご自身の目の状態を正しく把握することが、生涯にわたって大切な視力を守るための第一歩です。

あなたの未来が、クリアな視界とともにあり続けることを心から願っています。

糖尿病網膜症 よくあるご質問(Q&A)

糖尿病網膜症は、糖尿病の三大合併症の一つであり、日本では成人が中途失明する原因の第二位となっている怖い病気です。しかし、ご自身の眼の状態を正しく知り、適切な時期に治療を受ければ、生涯にわたって良好な視力を維持することは十分に可能です。

ここでは、糖尿病網膜症について患者さんからよくいただくご質問とその回答をまとめました。

糖尿病網膜症とは、どのような病気ですか?なぜ起こるのですか?

糖尿病網膜症は、糖尿病が原因で、眼の奥にある「網膜」という光を感じる神経の膜の血管が傷ついてしまう病気です。網膜は、カメラでいえばフィルムにあたる重要な組織で、ここには非常に細い血管(毛細血管)が張り巡らされています。

血糖値が高い状態が長く続くと、この細い血管がダメージを受け、血管の壁がもろくなって血液の成分が漏れ出したり(眼底出血)、血管が詰まって網膜に酸素や栄養が届かなくなったりします。これが糖尿病網膜症の始まりです。初期の段階では自覚症状がほとんどなく、知らないうちに進行してしまうため、注意が必要な病気です。

どのような症状が出ますか?自分で気づくことはできますか?

糖尿病網膜症の最も怖い点は、病状がかなり進行するまで、ほとんど自覚症状がないことです。初期から中期(単純網膜症・前増殖網膜症)の段階では、網膜の血管に異常が起きていても、視力に直接影響が出ないことがほとんどのため、患者さんご自身で気づくことは非常に困難です。

視界がかすむ、黒いゴミのようなものが見える(飛蚊症)、視力が急に下がる、といった症状が現れたときには、すでに病状がかなり進行した「増殖網膜症」という段階に至っている可能性が高いです。この段階では、大きな出血(硝子体出血)や、網膜剥離などを起こし、失明の危険性が非常に高くなります。「見え方に変化がないから大丈夫」と自己判断せず、定期的な検査を受けることが何よりも大切です。

治療法はありますか?一度なったら、もう治らないのでしょうか?

糖尿病網膜症の治療の基本、そして最も重要なのは、原因である糖尿病そのものをコントロールすること、つまり「血糖コントロール」です。内科の先生と連携し、食事療法や運動療法、薬物療法で血糖値を良好な状態に保つことが、網膜症の進行を抑える上で不可欠です。

その上で、網膜症が進行してしまった場合には、眼科的な治療を行います。代表的な治療法には、新生血管の発生を防ぐ「レーザー光凝固術」、黄斑(網膜の中心)のむくみを抑える「抗VEGF薬硝子体注射」、大出血や網膜剥離が起きた場合に行う「硝子体手術」などがあります。これらの治療は、網膜症の進行を食い止め、視力を維持するためのものであり、一度傷ついた網膜を完全に元通りに「治す」ことはできません。

糖尿病網膜症になると、失明してしまうのでしょうか?

糖尿病網膜症は、現在もなお日本における成人の失明原因の上位を占める、非常に危険な病気です。適切な治療を受けずに放置すれば、視野や視力が著しく損なわれ、最終的に失明に至る可能性は十分にあります。

しかし、強くお伝えしたいのは、糖尿病網膜症による失明は「予防できる」ということです。そのために必要なことは、①内科での良好な血糖コントロール、そして②症状がなくても定期的に眼科で眼底検査を受けること、この二つに尽きます。自覚症状のない早い段階で網膜症を発見し、必要な時期に適切な治療を受ければ、失明という最悪の事態は十分に回避できます。病気を正しく恐れ、前向きに治療と向き合うことが大切です。

糖尿病になったら、なぜ定期的に眼科へ通う必要があるのですか?

これまで述べてきた通り、糖尿病網膜症は「自覚症状なく進行」し、「一度悪くなると元に戻らない」という、非常に厄介な性質を持っているからです。患者さんご自身が見え方に異常を感じていなくても、眼の奥の網膜では、静かに出血や血管の詰まりが始まっている可能性があります。

眼科で行う「眼底検査」は、瞳孔を開く目薬を使って、網膜の状態を隅々まで直接観察できる唯一の検査です。この検査によって、眼科医は自覚症状の出るずっと前の段階で、網膜の血管の微細な変化を発見することができます。血糖コントロールが良好な方でも、4~6か月に1回は必ず眼底検査を受け、ご自身の眼の状態をチェックすることが、将来の大切な視力を守るための鍵となります。