「健康診断で『視神経乳頭陥凹拡大』『眼圧が高い』を指摘された」

「血縁者に緑内障の人がいる」

「最近、少し視野が狭くなった気がする…」

このような経験や不安から、このページにたどり着いた方もいらっしゃるかもしれません。緑内障は、日本における中途失明原因の第1位を占める、非常に重要な目の病気です。40歳以上の約20人に1人(5%)が罹患しているとされ、決して他人事ではありません。

この病気の最も恐ろしい点は、初期から中期にかけて自覚症状がほとんどなく、静かに進行していくことです。「見え方がおかしい」と気づいた時には、すでに病状がかなり進行してしまっているケースが少なくありません。

しかし、ご安心ください。緑内障は、早期に発見し、適切な治療を継続すれば、病気の進行を抑え、生涯にわたって良好な視機能を維持できる可能性が高い病気でもあります。

この記事では、緑内障について不安を感じている患者さんに向けて、眼科専門医の立場から以下の内容を詳しく、そして分かりやすく解説していきます。

- 緑内障でなぜ失明に至るのか?そのメカニズム

- なぜ自覚症状が出にくいのか?緑内障の症状

- 早期発見に不可欠な、眼科での専門的な検査

- 点眼治療から、当院が注力する最新の低侵襲手術「iStent inject W」まで

この記事を最後までお読みいただくことで、緑内障への正しい知識が身につき、ご自身の目の健康を守るために「今すべきこと」が明確になります。

緑内障とは?視神経が傷つき、視野が欠けていく病気

緑内障とは、目から入ってきた情報を脳に伝える「視神経」が傷つき、その結果として「視野=見える範囲」が少しずつ欠けていく病気です。一度傷ついてしまった視神経は、残念ながら元に戻すことができません。そのため、失われた視野を回復させることは、現在の医療では不可能です。

緑内障治療の目的は、これ以上病気が進行しないように「食い止める」こと、これに尽きます。

主な原因は「眼圧」の上昇

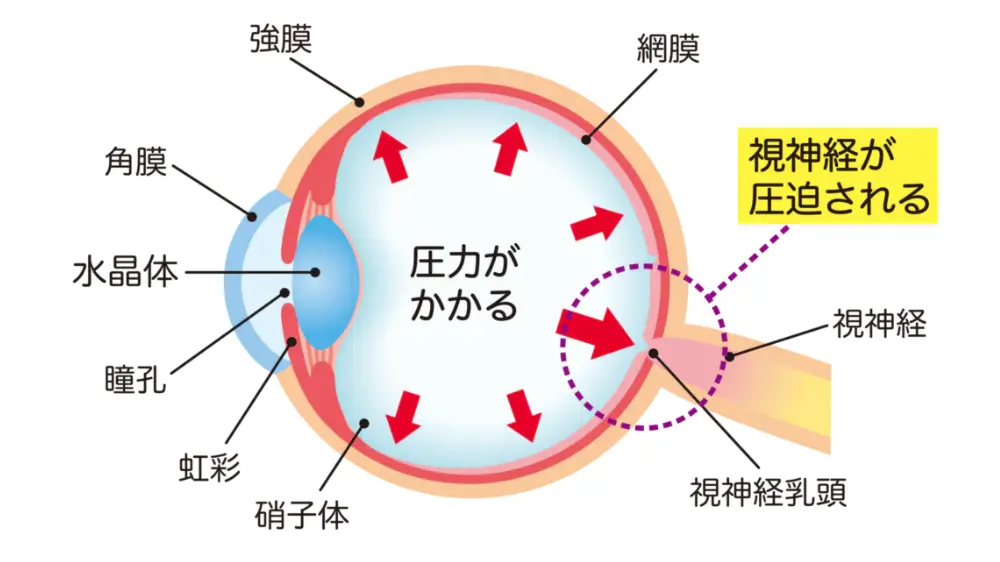

視神経が傷つく最大の危険因子は「眼圧」、すなわち目の硬さ・内圧です。目の中は「房水(ぼうすい)」という液体で満たされており、この房水の産生と排出のバランスによって眼圧は一定に保たれています。しかし、何らかの原因で房水の排出がうまくいかなくなると、眼圧が高くなり、その圧力が目の付け根にある視神経を圧迫・損傷させてしまうのです。

ただし、日本人に最も多いのは、眼圧が正常範囲(10〜21mmHg)であるにもかかわらず視神経が傷ついていく「正常眼圧緑内障」です。これは、視神経そのものが圧力に対して脆弱であるため、正常とされる眼圧でも耐えられずにダメージを受けてしまうタイプと考えられています。この場合でも、治療は「眼圧をさらに低くコントロールする」ことが基本となります。

緑内障の症状|“サイレント・シーフ(静かなる泥棒)”と呼ばれる理由

緑内障が「Silent Thief(静かなる泥棒)」と呼ばれるのは、その症状の現れ方に特徴があるからです。

- 初期には自覚症状が全くない:多くの場合、初期の視野欠損は、自分では気づかない中心から少し外れた場所から始まります。

- 進行が非常にゆっくり:何年もかけて少しずつ視野が欠けていくため、変化に気づきにくいです。

- 片方の目の視野をもう片方が補う:私たちは普段両目で見ているため、片方の目に見えない部分があっても、もう片方の目がその情報をカバーしてしまい、異常を認識できません。

「視野が狭くなった」「よく物にぶつかる」といった症状を自覚する頃には、病状がかなり進行していることがほとんどです。だからこそ、症状がないうちから定期的に眼科検診を受けることが、緑内障から目を守る唯一の方法なのです。

※例外として、急激に眼圧が上昇する「急性緑内障発作」では、激しい目の痛み、頭痛、吐き気、かすみなどの強い症状が現れます。これは緊急治療が必要な状態です。

早期発見のための重要な検査

大阪市鶴見区の大阪鶴見まつやま眼科では、緑内障の診断と進行度の判定のために、以下のような検査を組み合わせて行います。

- 眼圧検査:眼圧の値を測定する、最も基本的な検査です。

- 眼底検査:視神経の状態を直接観察します。視神経の出口(視神経乳頭)の形や凹みの大きさ、神経線維の損傷の有無などを評価します。

- OCT(光干渉断層計)検査:網膜の断面を撮影し、視神経線維の厚みを測定する検査です。視野に異常が現れる前の、ごく初期の緑内障性変化を検出することが可能です。

- 視野検査:見える範囲と感度を測定し、視野がどこまで欠けているかを客観的に評価します。緑内障の進行度を判断する上で非常に重要な検査です。

当院での緑内障の治療方法|眼圧をコントロールし進行を食い止める

緑内障治療の基本は、眼圧をその人の視神経がダメージを受けないレベルまで下げる「眼圧下降療法」です。大阪市鶴見区の大阪鶴見まつやま眼科では、緑内障治療として、点眼、レーザー、手術を行っています。

1. 点眼治療

緑内障治療の第一選択であり、最も基本となる治療法です。房水の産生を抑える薬や、房水の排出を促進する薬など、様々な種類の点眼薬があります。患者さん一人ひとりの緑内障のタイプや眼圧の値に合わせて、最適な薬を選択します。生涯にわたって毎日続けることが重要です。

2. レーザー治療

点眼治療で効果が不十分な場合や、副作用で点眼が続けられない場合などに行います。房水の出口である線維柱帯にレーザーを照射し、房水の流れを良くすることで眼圧を下降させます。

3. 手術治療

点眼やレーザーでも目標の眼圧まで下がらない、進行が止められない場合に行います。手術には、従来から行われている線維柱帯切除術(トラベクレクトミー)などの方法がありますが、近年、より安全で患者さんの負担が少ない新しい選択肢が登場しています。

【当院の注力治療】低侵襲緑内障手術(MIGS)「iStent inject W」

大阪市鶴見区の大阪鶴見まつやま眼科では、患者さんの負担を最小限に抑えつつ、効果的に眼圧を下げることができる「低侵襲緑内障手術(MIGS:ミグス)」に力を入れています。その代表的なものが「iStent inject W」を用いた手術です。

- 【iStent inject Wとは?】

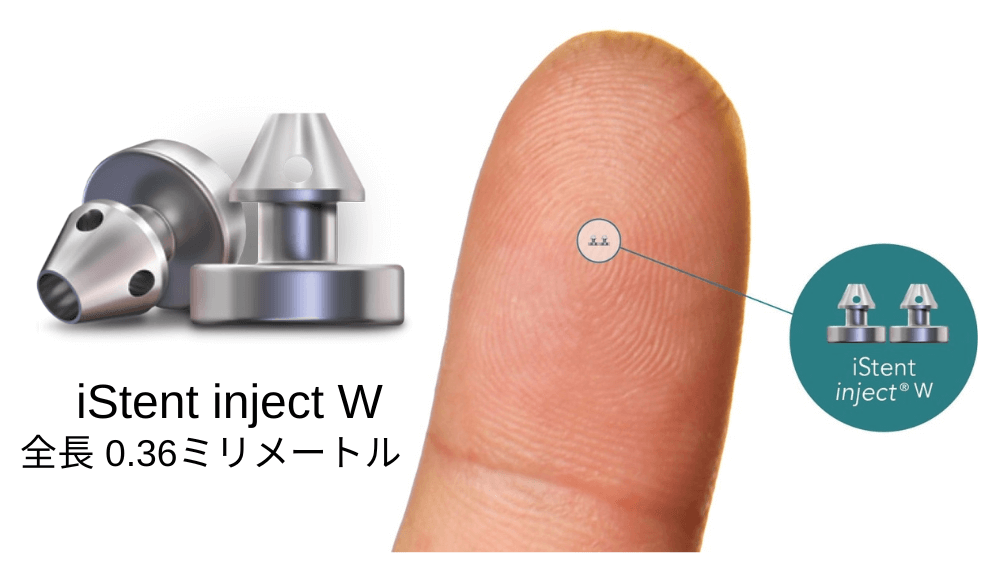

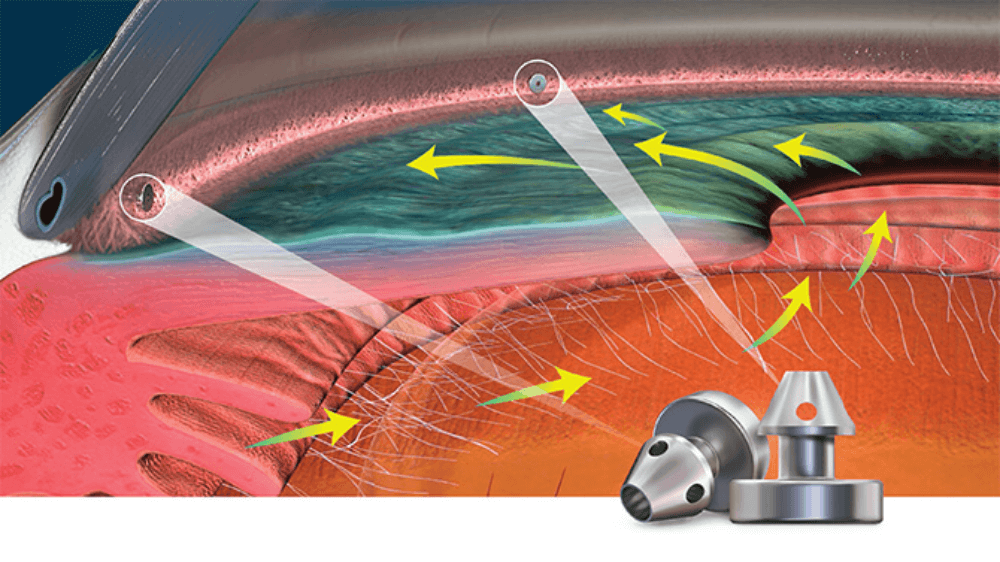

iStentは、チタン製の非常に小さな医療用インプラント(ステント)です。その大きさは1mm以下で、体内に入れる医療機器としては世界最小です。この小さな筒を、房水の出口である線維柱帯に2つ埋め込み、房水が流れ出るためのバイパス(近道)を作ります。詰まりかけた排水溝に新しいパイプを通すイメージです。

- 【手術の特長とメリット】

- 安全性が高い:従来の緑内障手術に比べて、目への負担(侵襲)が極めて少なく、合併症のリスクが低いのが最大の特長です。

- 回復が早い:切開創が非常に小さいため、術後の回復が早く、日常生活への復帰もスムーズです。

- 白内障手術との同時施術が可能:iStent inject W手術のもう一つの大きなメリットは、白内障手術と同時に行える点です。白内障手術で作る小さな創(きず)からiStentを挿入できるため、患者さんは一度の手術で白内障と緑内障の両方を治療することができます。

- 点眼薬の数を減らす効果:手術によって安定的に眼圧が下がるため、これまで複数必要だった点眼薬の数を減らしたり、不要にしたりできる可能性があります。これにより、点眼のわずらわしさやコスト、副作用から解放されるという大きなメリットがあります。

このiStent inject W手術は、特に早期〜中期の緑内障で、白内障手術も予定されている患者さんにとって、非常に優れた選択肢となります。

まとめ:40歳を過ぎたら、一度は緑内障検診を

緑内障は、自覚症状のないまま静かに進行し、一度失った視野は取り戻すことのできない病気です。しかし、恐れすぎる必要はありません。治療の目的は「失明しないこと」であり、早期に発見し、治療を継続すれば、多くの方は生涯にわたり視機能を保つことができます。

【この記事のポイント】

- 緑内障は、日本の失明原因第1位で、初期は自覚症状がない。

- 治療の目的は、眼圧を下げて視神経を守り、病気の進行を止めること。

- 治療の基本は点眼薬だが、効果が不十分な場合は手術を検討する。

- iStentを用いた低侵襲緑内障手術(MIGS)は、安全性が高く、白内障手術と同時に行える新しい選択肢。

- 最も重要なのは、症状がなくても40歳を過ぎたら定期的に眼科検診を受けること。

ご自身の目の状態を正しく知ることが、大切な視力を未来へつなぐための第一歩です。

健康診断で異常を指摘された方はもちろん、ご家族に緑内障の方がいる、最近目のことで少しでも気になることがある、という方は、ぜひ一度、眼科専門医にご相談ください。

緑内障 よくあるご質問(Q&A)

緑内障は、日本における中途失明原因の第一位であり、40歳以上の20人に1人がかかると言われる、決して珍しくない病気です。しかし、早期に発見し、適切な治療を続ければ、生涯にわたって良好な視機能を維持できることがほとんどです。

ここでは、緑内障について患者さんからよくいただくご質問とその回答をまとめました。

緑内障とは、どのような病気ですか?原因は何ですか?

緑内障は、眼から入った情報を脳に伝える「視神経」という器官に障害が起こり、見える範囲(視野)が少しずつ欠けていく病気です。一度失われた視野は、残念ながら元に戻すことができません。

その原因はまだ完全には解明されていませんが、眼球の硬さを示す「眼圧」が、その人の視神経が耐えられる限界を超えて高い状態が続くことが、最も大きな危険因子であると考えられています。ただし、日本人には眼圧が正常範囲内であるにもかかわらず発症する「正常眼圧緑内障」が最も多いことがわかっており、眼圧以外にも、視神経の血流や遺伝などが複雑に関係していると推測されています。大切なのは、眼圧を含めた眼の状態を定期的にチェックすることです。

緑内障になると、どのような症状が出ますか?自分で気づけますか?

緑内障の最も怖い特徴は、病気がかなり進行するまで、ほとんど自覚症状がないことです。視野の欠けは、多くの場合、中心から少し外れた場所から始まり、非常にゆっくりと進行します。また、私たちは普段両目で見ているため、片方の眼の視野が少し欠けても、もう片方の眼がその情報を補ってしまうため、異常に気づくことが非常に困難なのです。

「見え方がおかしい」と患者さんご自身がはっきりと自覚される頃には、病状がかなり進行してしまっているケースが少なくありません。急激な眼圧上昇によって目の痛みや頭痛、吐き気などが起こる特殊なタイプ(急性緑内障発作)もありますが、これは稀です。自覚症状に頼らず、早期発見のために定期的な眼科検診を受けることが何よりも重要です。

治療法はありますか?一度なったら、もう治らないのでしょうか?

緑内障の治療の目的は、病気の進行を遅らせ、今見えている視野を生涯にわたって維持することです。残念ながら、一度障害を受けてしまった視神経を元に戻し、欠けてしまった視野を回復させる治療法は、現在のところ存在しません。その意味では「治る」病気ではありませんが、「管理できる」病気です。

治療の基本は、眼圧を安全なレベルまで下げる「眼圧下降療法」です。治療の第一選択は、ほとんどの場合、目薬(点眼薬)となります。毎日決まった回数の目薬を続けることで、眼圧をコントロールし、病気の進行を抑制します。点眼だけでは効果が不十分な場合や、副作用で点眼が続けられない場合には、レーザー治療や手術を検討します。

緑内障になると、必ず失明してしまうのでしょうか?

「緑内障=失明」というイメージが強く、診断されて大きなショックを受ける患者さんは少なくありません。確かに、治療せずに放置した場合や、発見が非常に遅れた場合には、視野の欠損が進行し、最終的に失明に至る可能性のある怖い病気です。

しかし、最もお伝えしたいのは、早期に発見し、眼科医の指示通りに治療を継続していれば、ほとんどの患者さんは失明という事態を回避できる、ということです。生涯にわたって良好な視力を保ち、不自由なく生活を送っている患者さんは非常に多くいらっしゃいます。大切なのは、病気を正しく理解し、治療を根気強く続けることです。私たちは、患者さんが生涯安心して生活できるよう、長期的な視点でサポートしていきます。

どのような人が緑内障になりやすいですか?予防はできますか?

緑内障になりやすい危険因子として、いくつか知られているものがあります。

- 40歳以上であること

- 血縁者(特に親子、兄弟姉妹)に緑内障の人がいる

- 強い近視である ・眼圧が高い(健康診断などで指摘された)

- 過去に眼の怪我をしたことがある

などが挙げられます。これらの危険因子に当てはまる方は、そうでない方よりも緑内障になる可能性が高いため、定期的な検査をお勧めします。

残念ながら、緑内障の発症を完全に予防する確実な方法はありません。しかし、緑内障による失明を防ぐための最も有効な方法は「早期発見・早期治療」です。これが唯一かつ最善の「予防策」と言えます。特に40歳を過ぎたら、自覚症状がなくても一度は眼科で詳しい検査を受け、ご自身の眼の状態を知っておくことが大切です。