「まぶたが赤く腫れて痛い」

「まぶたの中にコリコリしたしこりができた」

「これって、ものもらい?」

まぶたにできる腫れやしこりは、多くの方が一度は経験する身近な目のトラブルです。一般的に「ものもらい」や「めばちこ」と呼ばれ、多くの場合は「麦粒腫(ものもらい)」か「霰粒腫」という2つの疾患のどちらかにあたります。

この2つは症状が似ているため混同されがちですが、実は原因も治療法も全く異なります。自己判断で間違ったケアをしてしまうと、症状を悪化させたり、治りを遅らせたりする原因にもなりかねません。

この記事では、まぶたのトラブルでお悩みの患者さんやそのご家族に向けて、眼科専門医の立場からを詳しく、そして分かりやすく解説していきます。

この記事を最後までお読みいただくことで、ご自身の症状への理解が深まり、適切な対処法が明確になります。まぶたの不快な症状から一日でも早く解放されるために、ぜひご一読ください。

麦粒腫(ものもらい)と霰粒腫の違い

まず、2つの病気の最も大きな違いを理解することが重要です。簡単に言えば、麦粒腫は「細菌感染症」、霰粒腫は「脂の詰まり」です。

麦粒腫(ものもらい)とは

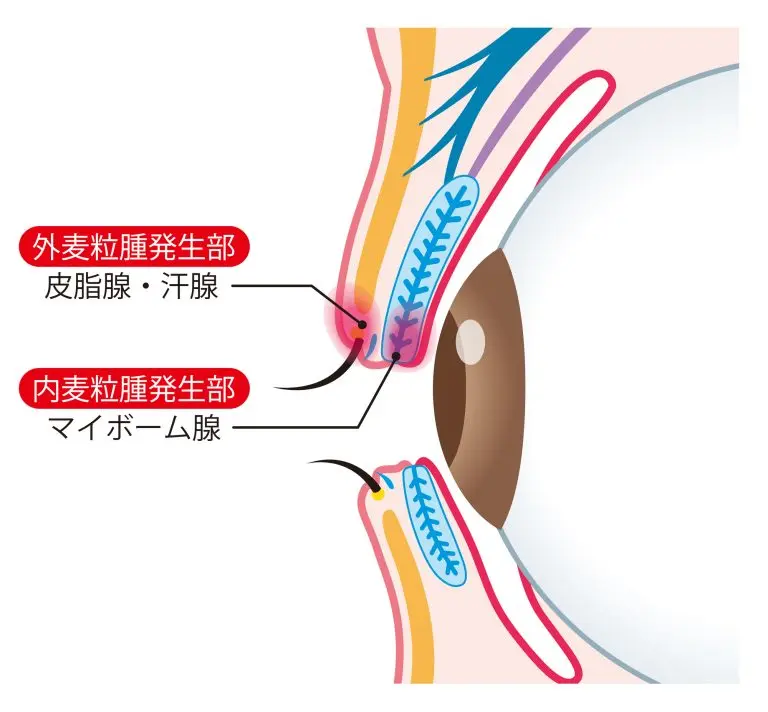

一般的に「ものもらい」「めばちこ」と呼ばれるものの多くはこちらです。まぶたにある汗を出す腺(汗腺)や、まつ毛の毛根に細菌が感染して炎症を起こし、膿がたまる病気です。まぶたのニキビをイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。

主な症状は「痛み」と「赤み」で、比較的急に発症します。

霰粒腫とは

まぶたの縁にある、涙の油分を分泌するマイボーム腺という器官が詰まることで起こります。出口を失った脂が腺の中に溜まり、肉芽腫というしこりを形成する病気です。

主な症状は「しこり」で、初期には痛みや赤みを伴わないことがほとんどです。ゆっくりと時間をかけて大きくなる傾向があります。

麦粒腫(ものもらい)・霰粒腫になる原因は?ストレスも関係?

麦粒腫(ものもらい)の原因

黄色ブドウ球菌や表皮ブドウ球菌などの細菌に感染することで起こる炎症で、体調に問題がなければ細菌の影響を受けずに済みますが、疲れやストレスが溜まっていたり、睡眠不足だったりすると、目の腫れや痛みなどの症状を引き起こします。

霰粒腫の原因

マイボーム腺とは瞼の縁にある分泌腺のことで、これが脂肪で詰まることで分泌物が溜まって、しこりや腫れが生じます。

麦粒腫(ものもらい)と似た状態となりますが、霰粒腫ではあまり痛みが生じないのが特徴です。

麦粒腫(ものもらい)・霰粒腫とは‐うつる病気?症状は?

麦粒腫(ものもらい)、霰粒腫はともに瞼が腫れる疾患ですが、原因や症状が異なります。

一般的に「ものもらい」と呼ばれるものは麦粒腫のことをさします。

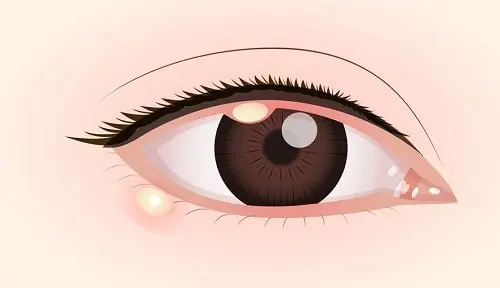

麦粒腫とは、瞼の縁・内側に細菌が感染し、瞼の一部が赤く腫れる症状です。腫れた部分は、痛みやかゆみをともなう場合があります。

霰粒腫は、マイボーム腺の脂詰まりが原因で起こります。マイボーム腺は油分を分泌し、眼の乾燥を防ぐ役割を担っています。ここから油分がでないとドライアイになってしまいます。

マイボーム腺が詰まると肉芽腫を形成し、目元の違和感や異物感を感じます。麦粒腫(ものもらい)との違いは、霰粒腫が細菌と無関係な点です。

症状

麦粒腫(ものもらい)、霰粒腫それぞれで現れる症状が異なります。

- 瞼が赤く腫れている

- 瞼が痛む

- 目が充血している

- 目やにが出る

- 瞼が腫れている

- 目に異物感がある

- 瞼が痛む

麦粒腫(ものもらい)・霰粒腫は人にうつらない

麦粒腫(ものもらい)、霰粒腫は目のまわりを不衛生にしていることで起こるため、他の人にうつることはありません。 ウイルスが原因のもの、例えば「はやり目」などはうつりますが、雑菌や脂肪の固まりが原因である、麦粒腫(ものもらい)・霰粒腫はうつりませんのでご安心してください。

麦粒腫(ものもらい)・霰粒腫の予防法・対処法

予防する方法

- 入浴

入浴により体温を高めることで、マイボーム腺の詰まりが予防できるようになります。

夏場は特にシャワーだけで済ませがちですが、できるだけ入浴して体を温めるようにしましょう

- アイメイクを避ける

マイボーム腺までアイメイクすると詰まりの原因となりますので、まつ毛の生え際までメイクするのは避けるようにしましょう。

- ホットタオル

ものもらいができそうな時、ホットタオルなどで瞼を温めるとマイボーム腺の詰まりが予防できるようになります。

- コンタクトレンズを控える

麦粒腫・霰粒腫ができそうな時や、麦粒腫・霰粒腫ができた時は、コンタクトレンズの汚れが症状の悪化を招く恐れがあるので、装用を控えるようにしましょう。

- 対処法・注意事項

麦粒腫(ものもらい)・霰粒腫はストレスや睡眠不足などがきっかけで起こる場合がありますので、麦粒腫(ものもらい)・霰粒腫がある時は規則正しい生活を心がけるようにしましょう。

また過度な飲酒や刺激物の摂取(辛いもの、甘いもの)も、麦粒腫(ものもらい)・霰粒腫には良くないので、避けるようにしてください。

その他、コンタクトレンズの装用も控えるようにしてください。

麦粒腫(ものもらい)・霰粒腫の治し方‐治るまでどれくらいかかる?

症状は1~2週間程度で改善する

通常、麦粒腫(ものもらい)・霰粒腫は点眼治療や軟膏、内服薬などで1~2週間程度で改善します。

ただし、長い間放っておいて症状が進行すると治療に時間がかかりますので、早めに当院へご相談ください。

治療方法

麦粒腫(ものもらい)の治療

点眼治療や軟膏、内服薬などで治療を行います。

化膿している場合には、切開して排膿することもあります。

霰粒腫の治療

しこりが小さければ自然に治る場合もありますが、経過中に感染を起こして化膿性霰粒腫を発症している場合には、抗菌薬の点眼や軟膏を使用します。大きい場合には、ステロイドの注射や手術による摘出が必要になる場合があります。

自己判断の自然治癒は危険

麦粒腫(ものもらい)、霰粒腫のうち、細菌感染で起こる麦粒腫(ものもらい)は特に「そのうち良くなるだろう」と自己判断で自然治癒を待つのは危険です。

放置することで感染が拡大し、症状の悪化を招く恐れがあります。

また、腫れや痛みが治まっても安心はできず、細菌がまだ残っていて再発することも考えられます。

ご自身の判断で様子をみたりせず、眼科を受診して適切な診査・診断を受けるようにしましょう。

麦粒腫(ものもらい)・霰粒腫Q&A

早く治してほしいのでものもらいを切ってもらえませんか?

麦粒腫の切開は、中にたまった膿を出すのが目的のため膿がたまっていない場合は切開しても血が出るだけになります。化膿が進むと中心部に黄色の膿点ができ、それが切開排膿するタイミングの目安になります。それまでは点眼液で様子をみるのが第一の治療となります。また、麦粒腫が自然に潰れて自壊排膿することもあります。

ものもらいが出来たので目薬を使おうと考えているのですが、市販のものでも問題はないですか?

ものもらいは瞼の縁・内側に細菌が感染することが原因で発症する病気です。市販薬を使用するときは、抗菌剤が配合された目薬を使うと効果的です。 しかし、ご自身で麦粒腫(ものもらい)か霰粒腫、もしくは瞼の他の病気かを判断するのは難しいです。瞼に違和感を感じた 場合や、少しでも症状が悪化してくる場合は眼科を受診しましょう。化膿が進んでいる場合は、切開して膿を出すこともあります。炎症による腫れがひどくなると、すぐには切開できないため治療が長引きます。症状がひどくなる前に、なるべく早めに眼科を受診するのがよいでしょう。

ものもらいは目を冷やすと改善されますか?

ものもらいを冷やした方が良いのは、腫れあがった炎症で痛みが強いときです。 ものもらいの根本的な治療ではないため、冷やさなければならない訳ではありませんが、痛みが緩和する・炎症を抑制できる効果が期待できます。

ものもらいは目を触ると治りが遅くなりますか?

ものらいを軽く触る程度であれば治りが遅くなることはありませんが、目や周りの皮膚が弱っているので、他の細菌にさらに感染してしまうことがあります。また、強く擦ると炎症が悪化し痛みが強くなったり、治りにくくなることがありますのでなるべく触らないように注意してください

ものもらいをすぐに治す方法はありますか?

ものもらいの性状によって異なりますが、でき始めに適切な治療を行うと早に治りやすいです。ものもらいを放置し、強く化膿した状態になると治療に時間がかかることが多いですので、なるべく早めに眼科を受診するのがよいでしょう。