「最近、視界の中心が歪んで見える」

「視野がだんだん狭くなってきた気がする」

「暗い場所で物が見えにくい」

「目の前に蚊のようなものが飛ぶのが気になる」

このような症状を感じたとき、単なる目の疲れや年齢のせいだと考えていませんか? もしかしたらその症状は、目の奥にある非常に重要な組織、「網膜」や「ぶどう膜」の病気が原因かもしれません。

目の奥で起こる病気は、初期段階では自覚症状が乏しいことも少なくありません。しかし、放置すると視力に深刻なダメージを与え、最悪の場合、失明に至る可能性のあるものも多く存在します。だからこそ、正しい知識を持ち、早期に発見・治療することが何よりも大切です。

この記事では、目の見え方に不安を感じている患者さんに向けて、失明の原因にもなりうる代表的な「網膜・ぶどう膜の病気」4つを、眼科専門医の立場から分かりやすく解説していきます。

- ぶどう膜炎:目の中に炎症が起こる病気

- 中心性漿液性脈絡網膜症:網膜の中心に水が溜まる病気

- 網膜色素変性症:遺伝的に視野が狭くなっていく病気

- 加齢黄斑変性症:加齢により視界の中心が歪む病気

ご自身の症状と照らし合わせながら、目の奥で何が起こっている可能性があるのか、ぜひご確認ください。

「網膜」と「ぶどう膜」の働き

これらの病気を理解するために、まず「網膜」と「ぶどう膜」が目のどの部分で、どんな役割を果たしているのかを知っておきましょう。

- 網膜:眼球の一番内側にある、光を感じる神経の膜です。カメラで言えば「フィルム」や「イメージセンサー」にあたる部分で、物を見るために最も重要な組織の一つです。特に、網膜の中心にある「黄斑」は、視力の最も鋭敏な部分で、文字を読んだり、人の顔を認識したりするのに使われます。

- ぶどう膜:網膜の外側を覆っている、血管が非常に豊富な組織です。前から、光の量を調節する「虹彩」、ピント調節を担う「毛様体」、網膜に栄養を送る「脈絡膜」の3つから構成されています。

1. ぶどう膜炎

どのような病気?

その名の通り、「ぶどう膜」に炎症が起こる病気の総称です。炎症が起こる場所によって、前部・中間部・後部・汎ぶどう膜炎に分類されます。日本の失明原因の上位にも挙げられる、注意が必要な疾患です。

主な症状

- 目がかすむ(霧視)

- 目の前にゴミのようなものが飛んで見える(飛蚊症)

- 光がまぶしく感じる(羞明)

- 目の充血、目の痛み、視力低下

原因

原因は様々ですが、サルコイドーシス、原田病、ベーチェット病といった全身の免疫異常に伴って発症することが多いのが特徴です。その他、細菌やウイルスの感染、外傷などが原因となることもありますが、半数近くは原因不明とされています。

治療法

炎症を抑えることが治療の基本となります。炎症の強さや場所に応じて、ステロイドの点眼薬、注射、内服薬などを使い分けます。原因となる全身の病気が特定された場合は、その病気の治療も並行して行います。治療が長期にわたることも多く、根気強い通院が必要です。

2. 中心性漿液性脈絡網膜症

どのような病気?

網膜の中心部である「黄斑」に、脈絡膜から血液の液体成分(漿液)が漏れ出し、水ぶくれ(網膜剥離)を起こしてしまう病気です。30代〜50代の働き盛りの男性に多く見られます。

主な症状

- 視界の中心が歪んで見える(変視症)

- 視界の中心が暗く見える、影がかかって見える(中心暗点)

- 物が実際より小さく見える(小視症)

- 視力低下

原因

明確な原因は不明ですが、心身のストレスが大きな誘因と考えられています。その他、喫煙、ステロイド薬の使用や、睡眠不足なども関係すると言われています。

治療法

多くの場合、ストレスの原因を取り除き、安静にすることで3〜6か月ほどで自然に治癒します。しかし、症状が長引く場合や、再発を繰り返す場合、視力への影響が大きい場合には、レーザー光凝固術や光線力学的療法(PDT)といった治療を検討します。

3. 網膜色素変性症

どのような病気?

網膜にある、光を感じる細胞(視細胞)が遺伝的な要因によって、ゆっくりと機能しなくなっていく進行性の病気です。日本では指定難病とされています。

主な症状

- 暗いところで見えにくい(夜盲症・鳥目)

- 視野が周辺から徐々に狭くなる(視野狭窄)

- 視力低下

- 光が過度にまぶしく感じる

初期症状として「夜盲症」を自覚することが多く、その後、何年もかけて視野が狭くなっていきます。最終的に中心の視野だけが残る「求心性視野狭窄」となることが多いですが、進行のスピードには個人差が非常に大きいです。

原因

遺伝子の異常が原因であることがわかっていますが、原因となる遺伝子は多数報告されています。

治療法

残念ながら、現時点で根本的な治療法は確立されていません。治療の目的は、病気の進行を少しでも遅らせることや、残された視機能を最大限に活用することになります。ビタミンAの内服や、合併症(白内障など)に対する治療、まぶしさを軽減する遮光眼鏡の使用、ロービジョンケア(視覚補助具の活用など)が中心となります。現在も世界中で研究が進められている分野です。

4. 加齢黄斑変性症

どのような病気?

加齢に伴って、網膜の中心である「黄斑」に異常が生じ、視力に深刻なダメージを与える病気です。欧米では失明原因の第1位であり、日本でも近年患者数が急増しています。

主な症状

- 視界の中心が歪んで見える(変視症):格子状の線(網戸やタイルなど)が波打って見えるのが典型的。

- 視界の中心が暗く見える、欠けて見える(中心暗点)

- 視力低下

周辺の視野は保たれることが多いですが、最も見たい中心部分が見えなくなるため、生活の質(QOL)が著しく低下します。

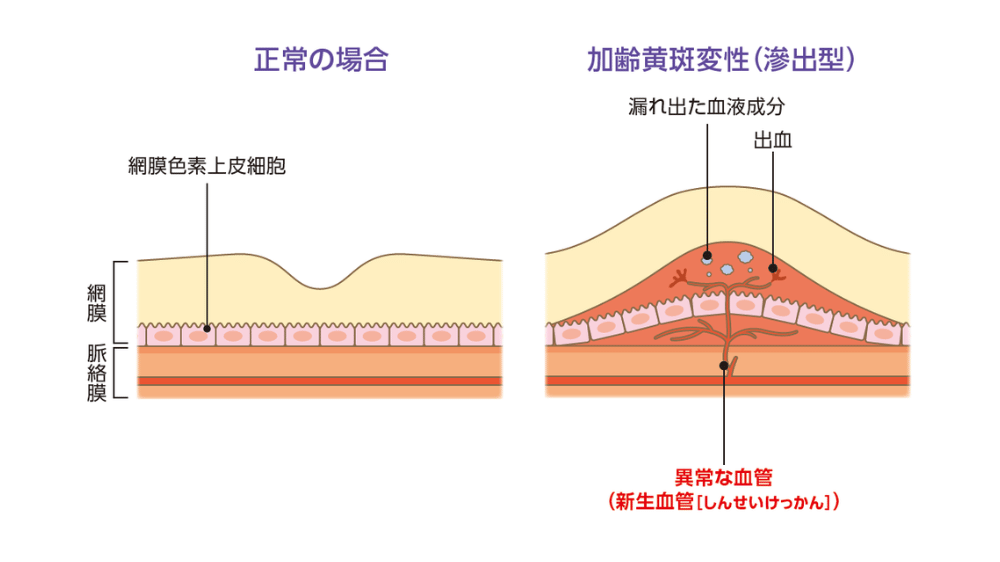

原因

主な原因は加齢ですが、喫煙、遺伝、紫外線、食生活の欧米化などがリスク因子とされています。「萎縮型」と「滲出型」の2つのタイプがあり、特に「滲出型」は、異常な血管(新生血管)が発生し、出血やむくみを起こすため、進行が速く急激な視力低下をきたします。

治療法

治療の中心は、進行の速い「滲出型」に対して行われます。現在の主流は、新生血管の発生を促すVEGFという物質の働きを抑える「抗VEGF薬」を目に注射する治療(硝子体内注射)です。定期的に注射を行うことで、多くの患者さんで病気の進行を抑制し、視力を維持・改善することが可能になっています。その他、光線力学的療法(PDT)なども行われます。

まとめ:見え方の異常は、目の奥からのSOSサインです

今回ご紹介した網膜・ぶどう膜の病気は、どれも視力にとって非常に重要な組織に関わるものです。

【この記事のポイント】

- ぶどう膜炎は「かすみ・飛蚊症」、中心性漿液性脈絡網膜症と加齢黄斑変性は「中心の歪み」、網膜色素変性症は「夜盲・視野狭窄」が特徴。

- 症状が似ていても、原因や治療法は全く異なる。

- 特に加齢黄斑変性は、早期に治療を開始すれば視力を守れる可能性が高い。

- これらの病気の診断には、眼底検査などの精密な検査が不可欠。

「年のせいだろう」「少し様子を見よう」といった自己判断が、治療のタイミングを逃すことに繋がりかねません。特に、物が歪んで見えたり、視界の中心が暗く見えたりといった症状は、早急な対応が必要なサインです。

大阪市鶴見区の大阪鶴見まつやま眼科では、最新の検査機器を用いて、網膜やぶどう膜の状態を詳細に評価し、正確な診断を行っています。少しでも見え方に不安を感じたら、ためらわずに眼科専門医にご相談ください。